[NBA]大江大海的数字骗了你 - 累积数据背后的一点故事

在职业团队运动的领域,"数据"是很重要的一环,球迷的争论、球评的评论、文章的撰写,往往都是有大片的数据在背后作基础。前几天有三位大联盟的巨投被选入美国棒球名人堂,在看他们的成就时,一定免不了看生涯胜场数、三振数、防御率等等,另外本季NBA一个大消息就是Kobe总得分超过MJ,这些都是数据。

数据可以很粗略分成两类 - 平均数据和累积数据,那以球员整个生涯的历史地位来看的话,往往累计数据比平均数据来得重要,比如说本季除了Kobe外,也常看到Nowitzki生涯总得分、Duncan生涯总篮板数等不断的在NBA历史排行榜上向前迈进的消息,但我们很难看到说某人的生涯平均得分超过了谁,另外像是我们会对Curry生涯三分球总数是否可以超越R.Allen、这几季常拿得分王的KD生涯总得分是否可以超越天钩这种事情抱有期待,但基本上从来不会去管说Curry生涯三分球命中率是否比Allen高、KD的生涯平均得分是否比天钩高。我是认为会这样是因为平均数据是有盲点的关系,一个只打八季、生涯平均25分和一个打十五季、生涯平均20分的球员,很难说两人在得分上的成就高低,但是如果生涯总得分一万五比两万五,整个指标就不同了。尤其平均如果只看短期,是有可能因为突然爆发而变得很好看(就是所谓一季行情),但是能在累积的排行榜上不断前进,巅峰期要够长、打得要够久,那能在联盟打得很久,本身就是件了不起的事情。

2011年小牛封王后,看到一篇文章(美国某大学的研究),说"小牛是该季全联盟,队友之间肢体接触最频繁的球队"(肢体接触的是击掌、撞胸、摸头等庆贺动作),作者用这论点导出"可见队友间常以肢体语言互相庆贺,对胜利有帮助"。我觉得这很狗屁,当然球队如果气氛好,对赢球有帮助这个我是相信的,问题是,队友之间何时会互相庆贺?当然是领先时或赢球时嘛,如果随时都落后十几分,谁跟你击掌撞胸?所以事实应该是因为小牛一直赢球(或说常处于领先的状态),所以队友间常有庆贺的动作,该篇论文根本是倒果为因。狗屁归狗屁,从那时起我就在想,累积数据的背后是不是有些变因是平常不会注意到的?如果没有这些变因、或是这些变因提早出现,累积数据的排名会否来个大洗牌?构思三年、下笔一瞬间,今天总算要写这篇文章了,希望各位还喜欢。

变因一:场次

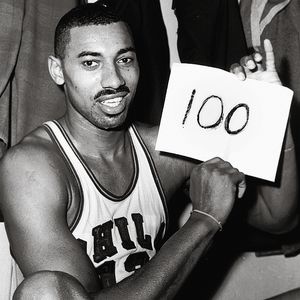

例行赛场次方面,各位都知道一季是82场,这个数字是从1967-68球季第一次使用并沿用至今,听起来是很久很久以前,不过那已经是NBA第22年了,之前的21年场次都少于82场,从61-62球季才开始到80场以上,更之前都在60~79中间跑,这跟整个联盟发展未定型、经费不足等都有关系,毕竟那是个可能每季都有新球队加入也有旧球队倒闭的时代,像是47-48球季更是只打了48场。早期的几位数据怪兽,也就是乡民口中的"上古神兽",他们的累积数据也算是场次不够多底下的牺牲者,就以神兽中的神兽Wilt Chamberlain来说,他是59-60球季进联盟的,生涯第一年就是平均37.6分27篮板,但该季例行赛只有75场,所以用82场算的话,他就少拿了263分189篮板。通算下来,Chamberlain生涯中"被迫少打"21场比赛(而且是他数据最恐怖的几年),在这边给各位一个想像空间,Chamberlain生涯平均得分30.07,次于MJ的30.12屈居史上第二,此外他的生涯总得分也只比MJ少873分,如果多打那21场,排名有没有可能改变呢?其他受到场次影响的早期巨星,还有绿衫王朝中锋Bill Russell、全能后卫Oscar Robertson、NBA商标Jerry West等人。

说太古早的可能比较没有共鸣,说比较近代的,虽然现在都固定是82场例行赛,但偶尔会出现例外,而且是大家很不想看到的例外,就是封馆导致的缩水球季。NBA在1998-99球季封馆使例行赛变成50场、2011-12球季又封一次使例行赛剩66场,合计就少了48场比赛,几位现在每天都在缔造里程碑的球员如Kobe、KG、Duncan、Nowitzki都是两次封馆都遇到的苦主,各位有兴趣的话也可以拿起计算机,煞有其事的算一下他们少了几分几篮板,蛮有趣的。

另外,塑造真英雄的场合的季后赛,像是今天这样一区取8队、如果打到最后要打四轮、每轮至少打四场的赛制也是随著NBA的球队增减才发展出来的。最古早的1946-47球季,季后赛采的是当时NHL的赛制,东区和西区例行赛冠军先对打7战4胜,赢的进总冠军赛,然后东西区第二种子、东西区第三种子对打三战二胜,胜出者再对打一次三战二胜,赢的才晋级总冠军赛(虽然说战绩没拿第一者要打两轮,但其实最多也才六场,还比战绩第一的可能要打七场要少,而且这赛制强迫可能是联盟战绩前二的球队第一轮要先淘汰掉一支,实在是蛮奇怪的)。

赛制的不同就会影响到场次的增减(比如说历史上还有过种子的赛制,强队会直接跳过一轮,这样就至少少打三、四场了),现在的季后赛赛制,是2002年开始启用,较资深的球迷应该会记得第一轮本来不是现在的七战四胜,而是五战三胜制,也就是说新赛制强迫球队至少要多打一场,五战三胜制的第一轮,是从1984年启用,到2001年为止,这中间君临天下的球员叫作MJ。MJ生涯打了13次的第一轮,如果是现在的赛制,他就可以多打13场,MJ的生涯季后赛平均得分高达33.4,而且像是单场63分这种纪录也是第一轮所创,若多打13场,MJ的季后赛纪录是不是会更恐怖呢?

变因二:年龄

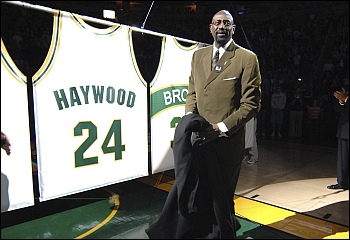

NBA中的数据与纪录百百款,我觉得最没意思的是"最年轻达成累积XXXX分"这类的,因为这并不能彰显球员的厉害,只是在在显示年龄限制对于创造纪录的限制有多么显著。最早期NBA对于年龄的限制是"高中毕业后满四年"(不是大学毕业喔)所以Chamberlain才会在堪萨斯大学待三年后又去哈林篮球队待一年才加入联盟,这规定直到1971年明星球员Spencer Haywood与西雅图超音速合力用反垄断法(anti-trust)状告联盟,一路打到最高法院去以7:2的票数胜出,NBA才取消年龄限制,若对这桩官司有兴趣,请查Haywood v. National Basketball Association,401.U.S. 1204(1971)。各位可以想像一下,假设没有这规定,Chamberlain或许会早几年降临NBA,或是假设这规定没被改掉,从MJ到Kobe到LBJ,可都要晚好几年才能打NBA,这对数据累积方面的影响是何其巨大。

回到前面,为什么我觉得"最年轻达成累积XXXX分"这种纪录没意思呢?因为我一直觉得,要能破的纪录才有意义,比如说Chamberlain单场100分,确实非常难突破,但至少客观上它是可以破的,但是最年轻的里程碑,在2005年劳资协议,确定2006年开始施行19岁条款后,基本上就被打入不能破的死路了。所谓19岁条款,就是待选球员必须满19岁且高中毕业满1年,这条款的出现代表高中跳级生的绝迹,以前最年轻纪录都是Kobe在创,后来一一被LBJ打破,但即使将来出现个比LBJ还厉害的天才球员,他也将硬生生老一年近NBA,还没打就先老365天了,最年轻纪录是要怎么破?所以我觉得要彰显球员厉害的,不是最年轻,而是最快(XX场就达到10000分这类),当然我不是说LBJ不厉害,只是我个人在看纪录的观感罢了。

变因三:统计项目

随著篮球与NBA的发展,官方认可的数据项目是越来越多,但是在这些项目被承认以前,如果正好有在该方面杰出表现的球员,就只能因为不被承认、计算而含泪吞下去。比如五大数据中的抄截、阻攻,是从1973-74球季才开始统计的,那时神兽级别的中锋Chamberlain和Russell都已经退休,加上年代久远没有影像可追溯,也让他们的阻攻数据永远只能停留在幻想的阶段。另外像是天钩Kareem Abdul-Jabbar,生涯阻攻总数是3189,退休时是史上第一,所以后来非洲天王Olajuwon超过他时,该场比赛中场休息时,天钩还出来跟他致意,好像还送了幅天钩的画像(我也不懂送Olajuwon天钩的画像要干麻),但是去看生涯纪录,69-70球季就加入联盟的天钩,前4季因为还没被列入计算的关系,阻攻数据是空的,就有统计的几年,天钩是平均每场2.57次阻攻,而他有足足321场比赛没被统计到阻攻数据,提醒一下,那是天生条件吓死人的天钩22岁到25岁的时期,我相信有统计的话,生涯阻攻多个1000次(等于平均每场3.12次)应该是小菜一碟,而史上阻攻王Olajuwon总阻攻数也才多天钩641次而已。

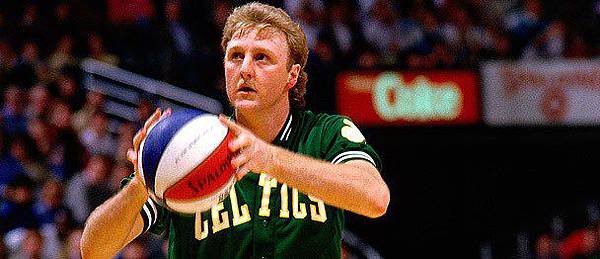

还有一个现在很重视的数据是很晚才被加入统计,就是三分球,直到1979-80球季才被列入统计。当然史上著名三分射手如R.Miller、RayGun等人都是整个生涯有三分球统计的时代,似乎不受影响,不过由于三分线采用的晚,整个战术会开始围绕三分线甚至以三分球当攻击主力,也就最近十五年左右的事情而已,更之前的球队是不太投三分的,有名的神准如L.Bird,生涯平均每场三分球也才出手1.9次、命中0.7颗,今天不要说后卫,很多前锋都不只这数字,假设NBA又早20年发明出三分线这种东西,相信整个NBA的历史和很多球星的打法都会就此改变。说到三分线,也顺便提一下,三分球是当年跟NBA打对台的ABA发明的,ABA早期也吸收了很多巨星,如Dr.J、冰人Gervin,这些球星在ABA垮台后才进入NBA,而他们的数据是没带过来的(有的网站会作"通算",但基本上在排行榜方面是没人这样看)这也是在累积数据上蛮可惜的一件事情。

变因四:奖项

以前有个大联盟的脑筋急转弯,是问说"哪个伟大投手没拿过赛扬奖?"答案就是赛扬(Cy Young),因为这奖是他1955年过世后,为了彰显他的贡献,开始拿来颁给年度最佳投手的,所以Cy Young本人当然没拿过。这虽然有点类似笑话,但同时也告诉我们,生涯奖项累积的多寡,也取决于奖项的设立。

就以今天的年度奖项来说,防守最佳队伍虽然1969年就开始了,但年度最佳防守球员直到1984年才设立;最佳第六人也是1984年;最佳进步奖1986年,所以在这之前不管你是防守多好、多棒的板凳、多突飞猛进,都不可能拿到这些荣耀。更好的例子是,总冠军赛MVP是从1969年开始颁发,而Russell是1969年退休,虽然该球季绿衫军也打败了湖人封王,但是MVP最后是给了湖人的Jerry West(目前唯一一次颁给败队),所以Russell生涯拿下11次冠军,后来总冠军赛MVP也被改名为Bill Russell总冠军赛MVP,但Russell本人是一次都没拿过。

另外也不知道是何时开始的(应该是最近十年内),单月最佳球员/教练/新秀和单周最佳球员都分成东西区各一了,在之前是东西区合并选一位,像现在这样整个竞争的激烈度就少很多。1998年Duncan拿下年度最佳新秀,这个当然没问题,大家觉得有问题的是TD居然不是全票当选,好像跑了一票去篮网的VanHorn那边,媒体还煞有其事的去查是谁投的票,回想起来,如果当时就采东西区分开的话,VanHorn应该也会拿好几个东区单月最佳新秀吧(该季是全部单月最佳新秀都由TD拿下),这样的话拿个几票就不是那么奇怪了。

后记:

之前写过一篇文,写未成真的巨头组合,放在Ptt结果被呸说"如果文",仔细想来,这篇应该更加如果文吧。当然各位可以不太浪漫的说"反正现实上当时赛制就是那样",也可以很认真的说"多出那几场又怎样,说不定受伤缺赛",这些我都无法反驳,不过本来就是先抱有幻想才会有期待不是吗?话说现任NBA总裁,也提出要把选秀年龄拉高到20岁(而且立场颇坚定)还有可能减少比赛时间、场次的计划,如果成真了,欢迎各位想起这篇文章。不管你是觉得有收获或是觉得浪费生命,都谢谢一路看到这边的你,谢谢掰掰,噗。