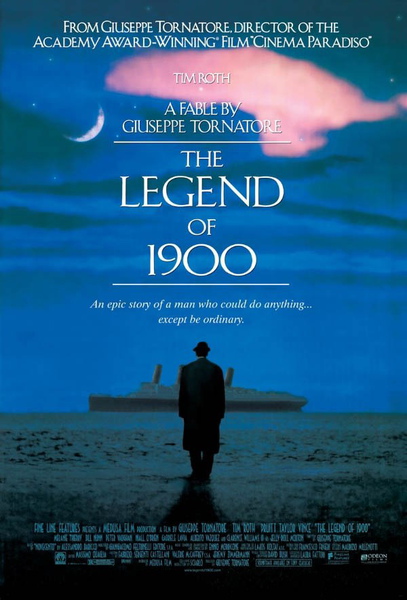

1998《海上鋼琴師》意識存在,學會活著,活在當下

提醒:此篇劇透

閱讀同時,聆聽《海上鋼琴師》主題曲:1900s Theme/顏尼歐•莫利克奈

電影裡的男主角1900對麥克斯說:

「整個世界重擔壓在你身上,你根本不知道盡頭在哪裡,我是說,難道你不怕光是想到這樣,就會讓人崩潰嗎?生活在其中的艱鉅性?我在這艘船上出生的,這個世界與我擦身而過,但每次只有兩千人,這裡充滿了希望,但從不會超過船身的。你在有限的琴鍵上彈奏出自己的幸福快樂,我學會這樣生活。陸地?陸地對我來說是一艘太大的船,一位太漂亮的女人,一個太長的旅程,一瓶太濃的香水,我不知道如何彈奏的樂曲。我永遠無法離開這艘船。」

這段對話是電影的核心。

電影的開始以倒敘的方式展開,透過麥克斯的敘述,瞭解1900的一生,1900是維吉尼亞號蒸汽客輪的一個棄嬰,卻展現了對於鋼琴驚人的音樂天分。

在一個棄嬰底下的成長背景過程,電影透過第一次登場的維吉尼亞號蒸汽客輪畫面,表達了含意出來,麥克斯描述1900待的維吉尼亞號蒸汽客輪,鏡頭的畫面緩緩帶著,把每個人民的生活階層照了出來,同時麥克斯講著:

「每次都是這樣,總有人抬頭看見她,很難理解,這船上有上千名乘客,其中有旅遊的富人、移民,陌生人和我們。然而總是有一個人,那個人會第一眼就看見她,或許他只是坐在那喫東西,或是在甲板上散步,或許他只是在縫褲子,他抬起頭一下子,對著大海一瞥,他就看見了她,然後他就站在那裡動也不動,心跳加速。每次,真的每一次,我發誓,他就會轉過身對著我們船上所有的人大喊。」

緊接著鏡頭帶到,船上的其中一人大喊,「美國!」

在畫面中可以看到每個人紛紛轉過頭來,望著自由女神的方向,歡呼大叫,揮帽鼓舞,興奮的搖擺手巾,甚至還有一幕是一人開心地看著鈔票。

這種興奮的喧鬧之情,電影給了相當多的畫面,代表著當時是處於美國夢的年代,當時的美國意味著,只要到了美國就可以逐夢,完成所有可能想像不到的事情,實現一切的可能性,這就是當時的美國夢。

鏡頭甚至不斷拉近,距焦到一個人,一張臉,一雙眼,瞳孔裡的美國,而麥克斯仍是緩緩講著:

「每艘船上都有這樣一個人,別以為這只是偶然,或是幻覺,這是命運,這些人總是將精準瞬間,封印在他們的人生中。當他們是孩童時,你能察覺他們的雙眼,如果你仔細觀察就能從其中看見她,美國。」

美國在這裡所代表的是渴望,一切無限性的渴望,一切有可能的渴望。

鏡頭又很有意思的帶到一名礦工丹尼,在船上的大廳,四肢貼地,找著有沒有價值的物品遺留在船上,邊爬邊碎念,「這些該死的有錢混蛋,除了菸屁股和髒手帕外什麼都不會留下,就不會留下手錶,連個破舊的埃爾金錶或不適用的袖釦都沒有,該死,我在說什麼?連個假戒指都沒有,看看這裡,一整支的雪茄,一定是派對上的可憐人留下的,看看這一堆垃圾,討厭的混帳,該死的有錢人,除非他們欠你錢,否則什麼都不會留下來。」

這一幕戲,以如此卑微趴伏於地的姿態,顯示當時的階級差距,在這撿拾的過程中,撿起了不要的手帕、雪茄,也代表著工人階級撿拾的是垃圾,是一個沒有「資源」的人生。

這過程中,丹尼看到了棄嬰1900躺在一個紙箱,放在鋼琴,對著一個根本還無法講話的嬰兒,問了一句話──

「你在這裡幹嘛?」

這句話也揭開了整部戲所探討的核心,探討人類的存在意義。

丹尼看了紙箱上的字TD檸檬,開心地抱起了嬰兒,從此帶回去養,週遭的工作夥伴卻盡情地嘲弄著他。

丹尼很憤怒地為此辯駁,「去他媽的窮人,你們這些下水道臭老鼠,在那盒子上寫了TD,你們這羣笨蛋,知道什麼意思嗎?哦,我忘了,你們不識字,意思是『謝謝,丹尼』,謝謝丹尼,他們把這孩子留給我,我要收留他,你們這些人去死吧。」

這幕戲對應到了後頭劇情,丹尼教1900認字,賽馬的報紙上列著一匹匹馬的名字,1900指著一張男人的圖案,上面寫著TD檸檬,對丹尼說,「TD意思不是『謝謝,丹尼』。」

這句話是非常的殘酷,因為對於丹尼來說,1900是他生命中的禮物,是上天給予他最美好的禮物,象徵著當時窮人和下等階級中擁有難能可貴的美好,也是最真實的。

也是唯一這幕戲裡沒有邏輯錯置的一句話,這幕戲中,丹尼在教學1900認字上出現了大量錯置的對話:

「什麼是媽媽,丹尼?」

「媽媽是一匹馬,一種賽馬,事實上,知道我會怎麼說嗎?媽媽是世界上最好的馬,是純種的。你押在媽媽身上總是會贏的。」

「念書對你來說不太好。」

「還有哪些是不好的,丹尼?」

「在維吉尼亞號以外的事情都是不好的,每一件事情,在陸上有鯊魚會活吞下你。你要離他們遠一點,聽到了嗎?」

「丹尼,什麼是孤兒院?」

「孤兒院就像一座大監獄,專門關那些沒有小孩的人。」

「所以如果你沒跟我在一起,他們就會把你關進孤兒院?」

這幕戲對話的邏輯全部是錯置的,這一連串錯置的邏輯對話代表意有所指,當每一句話的關係全部落亂之時,不符合現實常理,卻也反映了劇情在隱隱隱射的某些事物。

在媽媽的問題上,既然媽媽被指成是一種動物,不也指射了,1900的媽媽是一艘船,同時意味著維吉尼亞號蒸汽客輪在1900心中是世界上最好的,而總是會贏的概念,不就代表著,可以把自己的所有一切交付在維吉尼亞號蒸汽客輪上。

念書對你來說不太好這句話,不是指表面上認知的不太好,而是在隱射城市那些大量訊息,大量無法被消化的繁華。

甚至是船以外,包括指陸上的鯊魚,是指「社會」會把人撕碎,都是如此的意思。

孤兒院更是有意思的腳色對調,本來該是沒有父母的小孩關進去的地方,卻成了沒有小孩的人被關進去的地方。

在這句孤兒院錯置的對話中,小孩子象徵最純粹的心,意指著人沒有自己最純粹的心,便會被孤城困住。

這樣大量錯置的對話加上僅僅唯一沒有錯置的一句話,隱射著,對的事物,不是真實的,那些錯置的雖然在現實中是錯誤的,但它反而是真實的。

回到丹尼在和一羣人爭辯,當中有個人問了嬰兒取什麼名字,丹尼講了一段話,「我在這個該死的新世紀,第一年第一月發現到他,所以我要叫他1900。那原本是數字,但現在它是名字了。」

瞭解1900這個年代背景, 1900年代是在19世紀,是工業革命和經濟的進步,無論在文學藝術還是科學技術,都有顯著貢獻,可是它卻是末期,交接到了20世紀,迎接而來的是兩次世界大戰,共產主義與資本主義的對立,形成了與傳統價值觀完全不同的劇烈變化。

在這裡瞭解到1900那代表著舊有美好的價值,如同丹尼所說的,那不僅僅是數字,而是一種精神價值。

在丹尼過世前的時候,1900一直是處於見不得光的狀態,只能活在船的最底層生活,非常有趣的畫面是,在這階段,1900即使長開了身軀,仍是睡在像是搖籃的地方長大,他被吊掛在籃子裡,隨著船的晃動擺盪。

象徵著1900是被維吉尼亞號養育而成的。

舉行丹尼的喪禮時,宗教儀式念著謝謝丹尼,鏡頭則是帶到了1900身上,他聽到了什麼般緩緩地抬頭,望向天上,身旁一位小姐對他說著,「音樂。」

1900轉過頭,看見的就是丹尼的屍體被推入了大海之中。

謝謝丹尼這句話,對於丹尼來說,1900是上天所給予他最美好最真實的禮物,同時1900聽到了音樂抬頭望上天,身邊小姐對他說音樂,代表著1900所擁有的是上天給予他最本身的最美好最真實的即是音樂。

推屍體入大海的動作,代表著邁入死亡,則是回歸大海之中。

麥克斯敘述1900八歲時講著,「大海就是他的家,他從未上過岸,從來沒有過,雖然他在港口看過上百次,但他從未下過船。問題是,對這世界而言,他甚至根本不存在。沒有任何一個城市,教區,醫院、監獄或棒球隊有他的名字,他沒有國籍,甚至沒有生日,沒有家人。他八歲了,但對官方來說,他甚至從未出生。」

不論是葬禮的橋段還是麥克斯的敘述,都解釋了電影結局,1900的選擇,以及在他八歲時,他沒有拜師學藝,卻展現驚人的音樂才能,在深夜的船上,坐在鋼琴前,彈奏絕妙的音樂。

可是,船長對1900說,「1900,這一切完全違反了規定。」

「去他的規定。」

這句話在指射對於社會現狀的不滿,不論是體制上,還是每個人似乎都按照既定社會所安排好的一樣,做著同樣的事情,例如:求學→工作→結婚→生子。

似乎每個人的存在都是複製貼上,毫無自己。

1900的無視規定,反應出了他不按牌理出牌的性格,即使大家一起合奏,在事前囑咐他按照「只要普通的音樂」,他仍然是在彈奏途中,肆意彈起自己的曲子,樂團的人對視一眼,就會講著,「換曲子」。

他就是不想按照大家的軌道,每個人走的道路,被安排的位置前進,也反映出了他是一個做自己的人,而不屬於被社會化的人。

在麥克斯回憶自己應徵維吉尼亞號的樂手時,他吹了小號,隨興的吹奏,對方問他,「那是什麼?」

「我不知道。」

「你不知道的玩意叫作爵士樂。」

隨興的吹奏,被貼上了一個標籤,所吹的曲子叫作爵士樂,這也反映出,音樂本身是純粹的,不該被設線框架住,這樣的意涵也透過1900與一個自稱是發明爵士樂的人鬥琴時,展露無疑。

鬥琴的過程中,1900並沒有在鬥琴,他純粹只是享受音樂,是沉浸在音樂本身,而對方卻想透過鬥琴這件事情,揚名立威,完全與音樂無關。

以致於在鬥琴的過程中,1900向對方說,「你自找的,混蛋。」,還有看著對方下船時,講著,「去他的爵士樂。」

音樂本身是純粹的,不論是稱從來沒聽過的音樂是爵士樂,還是鬥琴,那都只是一般人對它貼上的標籤,從來不是音樂本身。

真正在享受音樂純粹的本身,是深黑的夜裡,麥克斯吐得歪七扭八,1900邀請他,「跟我來,我有辦法治好你。」

1900坐在鋼琴桌前,對麥克斯說,「請把輪鎖打開。」

「什麼?那太瘋狂了!」

「相信我,把輪鎖打開,過來坐在我身邊。」

「你是誰阿,瘋子嗎?」

「你要的話就快點,不然你永遠上不來了。」

大廳裡就出了非常迷人非常魔幻的一幕,1900和麥克斯坐在鋼琴桌前,船隨著海浪搖擺,鋼琴隨著搖擺不斷的在大廳中滑動,1900非常恣意自在的彈奏。

這些對於麥克斯來說瘋狂的行徑,反而是能夠徜徉在音樂的旋律搖擺,就如同1900所講的,那不單單是指坐到我身邊,而是指,享受是在當下,錯過了當下,永遠也無法追上,或是再次重現了。

誰能夠在此時,快意的喝酒,又能撞破玻璃,最後撞破船長的房間。

這樣的美好時刻也無法再重現了。

在這之後有一段對談,兩人躺在煤炭上,麥克斯對1900說,「一開始,我以為你就是那傢伙,但有些事情卻不對勁,我就想,如果他是1900,怎麼如此瞭解紐奧良?因為你去過紐奧良。」

「如果我告訴你,我從未去過那裡,你相信嗎?」

「不管你是誰,我是麥克斯圖尼,幸會。」

不管你是誰,意指著名字或是身分地位,並不代表一個人本身存在,那只是標籤,真正的是你自己,而我所認識的就是這樣的你。

在甲板上,麥克斯和1900有個對談:

「你可曾想過嗎?你可以做任何自己想做的事,人們會為你瘋狂,你可以賺到大錢的。幫你自己買棟好房子,娶個老婆,有何不可?老天知道你不能讓餘生像溜溜球在船上來回往返,世界就在那裡,只要跨過梯板就到了。什麼是梯板?就是幾步路天阿,一切都在那幾步路之下等著。何不去做呢,就一次?你何不就下船呢?」

「為什麼、為什麼、為什麼、為什麼、為什麼……?我認為陸地上的人浪費太多時間問為什麼。冬天來臨時等不及夏天,夏天到來就擔心冬日將至。所以你永不厭倦旅行,總是在追尋有夏天的遠方。聽起來不適合我。」

麥克斯和1900是一個很好的對照組,麥克斯代表的是常人是一般人,活在社會的軌道之中,以及滿足對於社會內心的渴望,總是在努力自己自以為是對的事情。

1900則是完全相反,他既不渴望,他享受的是當下,完全超脫於一般人的社會認知。

即使如此,1900仍是孤寂的,他從沒思索過存在的意義,不知道怎麼活著,對他來說身邊的人總是來來去去,就像是自己總是遊蕩在美國與歐洲中間,飄忽不定。

這樣的孤寂展現在了兩幕戲之中,第一幕戲,大家都沉浸1900的音樂中,可是當有人喊出美國,全部的人一鬨而散,徒留他一個人坐在鋼琴前。

直到某個夜晚,1900遇到一個拉著手風琴的男人,講著,「大海的聲音,像是在喊叫,一種強而有力的吶喊,不斷地喊叫。這個喊叫像在說:你…這豬腦袋…生命是廣大無邊的,你能理解嗎?廣大無邊的,我從未這樣想過,我腦中就有革命性的想法,所以我才突然決定改變我的生活,重新開始。改變生活,重新開始。」

這個男人從未看過海,一直住在內陸,和1900的情況是如此的相似,可不同的是1900從未聽過大海的聲音,對於男人的說法,他感到新鮮,也沒有這樣的思考過。

第二幕孤寂戲是,大家都下船了,他一個人偷偷打電話,打給陌生人,「妳不認識我,但是我想我們是否可以聊聊?隨便聊,天氣怎麼樣?妳來選話題。」

他試圖找一個伴,來填滿自己。

1900在船上彈奏鋼琴,錄製黑膠唱片時,看到一位女人,就這麼地凝視對方,隨著女人的走動,鏡頭帶出了畫面,透過船艙的兩面圓形玻璃鏡,就像是人的雙眼,女人走到扶欄時,鏡頭也焦距在一面圓形玻璃窗,不斷的拉近,像是瞳孔裡有位女人。

這幕戲和電影開頭麥克斯描述的鏡頭畫面是一模一樣的,那幕戲是美國,代表著渴望,一切無限性的渴望,一切有可能的渴望,這幕戲的1900也有著渴望,女人瞬間變得和美國的意涵是一樣了,一切無限性的渴望,一切有可能的渴望。

當他聽到自己彈奏的音樂從黑膠唱片播放出來時,他激動了,「我不會讓我的音樂離我而去。」

以及在房間面對牆壁,練習如何和對方搭話,還有晚上時偷偷跑去親吻對方。

這些畫面,讓我想到《愛因斯坦的夢》寫著:每一黑夜都是初夜,每一清晨都是初晨,每一親吻都是初次的親吻,而每一觸摸都是初次的觸摸。

所有的一切情感、情緒都是初次的,它不會反覆上演,那隻能是自身的,它是這麼純粹,這麼的唯一。

這個女人也正是拉手風琴男人的女兒,在女人下船離去後,1900終於提出下船,1900對麥克斯說起了原因,「我想從陸地上看它,那是完全不一樣的感受,在陸地上,你可以聽見大海的聲音,在船上無法聽到的。大海的聲音就像是…大聲的吶喊…告訴你人生是廣大無邊的。一旦你聽過那種聲音,你就能明白自己如何繼續生活下去。我是可以永遠留在船上,但這樣大海就永遠無法告訴我任何事了。在陸上住個幾年,那我就會正常了,跟其他人一樣,或許有一天,我會到海邊,抬起頭,看著海然後聽聽它吶喊。」

1900內心是缺乏的,這個女人的出現帶起了1900的各種感受,不論是悸動也好,忐忑不安也好,失落也罷,都代表一切無限性的渴望,一切有可能的渴望。正因為他不知道自己的存在意義,不知道怎麼繼續生活,所以他決定換個角度,選擇一條大家都在走的路,變得和大家一樣,被社會化,然後有一天明白或是領悟。

可是麥克斯不懂,他認為1900是為了女人而下船,甚至把自己的渴望或是嚮往投射在1900身上,他對1900講的那段對1900未來的幻想,不就是麥克斯一直以來渴望擁有的。

所以他才會說,「這些人生中的事情並非如此廣大無邊,卻值得你去奮鬥。」甚至把自己的大衣送給了1900,說著,「知道嗎,我要把我的駝色大衣送給你,你穿著它下船一定很帥。」那都是麥克斯的投射,當麥客斯下船時,也是穿著駝色大衣。

1900走在梯板的半路中,凝視美國許久,然後丟出帽子,毅然決然的轉身回到船上,在此,這裡並沒有多作解釋為何如此,而是直到電影尾聲才揭開原因。

1900回到船中沉默了許久,有一天走到吧檯對麥克斯說,「謝謝你的大衣,麥克斯,相當合身,真的很可惜,但我現在好多了,我已經想通了。」

意謂著,那是麥克斯的渴望,是麥克斯想走的路,但並不是1900自身的渴望和道路。

當麥克斯下船時,內心想著,「我知道遲早我會結束大海生活」甚至在戰爭間想著,「去他的戰爭,但這話從我口中說出,味道就不同了。」這句話代表著的是麥克斯對於現實困境的怨懟,與1900的完全不一樣。

麥克斯帶著渴望實現夢想,卻過得並不順遂,甚至是落魄到要把自己生命中最重要的小號賣掉。

對應到電影開頭的樂器行中,麥克斯說,「這喇叭是我全部的生命,但就算是個無名小卒的樂器,也該值甘多塊。」

在和老闆的出價過程中,反映出夢想與現實是無法對等的,對麥克斯來說,小號就是他的生命,它的價值遠遠不只於此,可對老闆來說,二手的小號甚至還是不知名樂手的樂器,僅僅只是廉價。

麥克斯只能屈服於現實,當夢想不足以餵飽一個人,使人存活,只能選擇賤賣放棄。

當廢棄的維吉尼亞號即將被炸掉,麥克斯帶著當初1900錄製的黑膠唱片和留聲機,試圖尋找1900,在找不到人即將離去前,1900現身了,兩個人展開了最後一次的深入對談:

「來吧,1900,跟我走,我們下船吧。我們在碼頭觀賞這場煙火秀,然後我們重頭開始。有時候你必須這樣做:你要從頭開始。只要你有個好故事和好聽眾,你就永遠不會被人忘記。記得嗎?你跟我說的。現在你有一堆的故事可以說,全世界都會迷上你的每一個字,為你的音樂癡狂。相信我。」

「……整個世界重擔壓在你身上,你根本不知道盡頭在哪裡,我是說,難道你不怕光是想到這樣,就會讓人崩潰嗎?生活在其中的艱鉅性?我在這艘船上出生的,這個世界與我擦身而過,但每次只有兩千人,這裡充滿了希望,但從不會超過船身的。你在有限的琴鍵上彈奏出自己的幸福快樂,我學會這樣生活。陸地?陸地對我來說是一艘太大的船,一位太漂亮的女人,一個太長的旅程,一瓶太濃的香水,我不知道如何彈奏的樂曲。我永遠無法離開這艘船。

在最好的情況下,我可以放棄人生的舞臺。畢竟,對任何人來說我都不存在,你是例外,麥克斯,你是唯一知道我在這裡的人,你是少數,你最好習慣它。」

麥克斯的勸說無效,是因為逐名逐利不是1900要的,即使喊著,重新開始的口號,那仍然不是1900所渴望的。

從1900所說的話,可以看出,原先的1900想要換個角度觀看自身,他原本想嘗試那一切無限性的渴望,一切有可能的渴望,可是這個世界這個社會帶給他的卻是紛華的雜亂,人們沒有真實的活著,一直處在夢遊的狀態中,並沒有完全體驗這個世界,只是做著自己以為非做不可的事。

對於大部分人來說,美國代表著夢想,這塊土地承載著沒有盡頭的夢想,因為那代表著所有的可能性。

這一切無法填滿1900的內心,1900意識到自己的人生定位,回歸到自己的原點,那已不需要再尋找什麼了,這讓我想到,魚就在水裡,卻不知道牠自己在水裡。

一旦人意識到自己存在的意義,便知道該如何活著。

存在並不是貼上標籤,1900在這個世界上沒有任何東西可以證明他的存在,但真實的存在往往是最純粹而簡單的。

而1900所擁有最純粹最簡單的是什麼?

就是前面提過喪禮的橋段:1900所擁有的是上天給予他最本身的最美好最真實的即是音樂。

1900在船爆炸前,用手指在空氣中彈奏,恍若有一臺鋼琴,一樣是緩緩地抬頭,望向天上,完全對應到了喪禮。

船爆炸了,1900沉入海裡,回到了家。

整個故事的結尾,回扣了,電影開頭麥克斯講過的話:

「如果你只是不想出海,如果你只是想腳踏實地一點,如果那樣,你就永遠無法再聽到原本在身邊的天籟之音。」

「只要你有個好故事和好聽眾,你就永遠不會被人忘記。」

這部戲不斷叩問,人類的存在意義,人怎麼活著?

當我們脫去社會所給予我們的各種標籤,各種安排好的軌道,各種社會給予我們的價值觀,各種社會給予我們的內心渴望。

把所有外在的一切全部去除掉,我們最本身最純粹的即是存在。

當我們學會意識存在,就學會活著,學會活在當下。

《海上鋼琴師》預告片:

敘述何為人,敘述人存在的意義,敘述如何真實地活著的相關電影:

【親愛的,晚安】2017《水底情深》關於真愛,關於人之所以為人

敘述被社會體制框架,何為自由何為虛幻的相關電影:

《海上鋼琴師》

| 導演 | 吉賽貝·託納多雷 | 年份 | 1998年 |

| 編劇 |

劇場文本: |

片長 |

導演版本: |

| 主演 | 提姆·羅斯 |

產地 |

義大利 |

| 配樂 | 顏尼歐·莫利克奈 |

--

朝晨已經來臨

為了你而存在的光芒

然後與朝陽一起

帶著喜悅走下去──《HARUHI/應變》

圖源:

https://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX2e3CtsnUAhVDppQKHdgOAu4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.cando.site%2Fthe-legend-of-1900&psig=AFQjCNF-SgL9RcA5um_wlgHP4BlbZG5FIw&ust=1497945039046901