作畫習慣對墨色表現的影響

作畫的習慣,也會影響我們畫面中的墨色效果。

(一)染墨程序

若是依照染墨的程序,大致可歸納出兩種的步驟,一種為「先大後小法」,而另一種為「先小後大法」。而筆者所謂的「先大後小法」,是指先染出整件作品的墨色基調後,再視情況,處理個別物體的墨色變化。而筆者在進行這種方法時,通常是先將整張的紙面加以全部的噴濕,而後再依照描繪的物像,所需要的空間層次,直接調出深淺不一的墨色加以罩染。又筆者所謂的「先小後大法」,則是指先處理個別物體的墨色變化後,再視情況,且以空間的關係為主要的考量,作整體大面積的染墨。而筆者在使用「先小後大法」時,在染墨的墨色上,大多隻會調出一兩種極淡的墨色,而且也會不考慮所描繪的物體,可直接具有的墨色效果,而是反反覆覆的淡染數遍。

當然,上述的兩種染墨步驟,所呈現的墨色層次與效果,也不盡相同。「先大後小法」的方法,雖然畫面的完整度較高,但在個別物像上的墨色層次,卻也容易貧乏,而且也會造成整體的墨色效果,有過於暗沉的問題出現。而先局部淡染的方法,則在整體的墨色層次上,是較為豐富,而且墨色的變化,也是較為精緻,畫面的感受,也是較為清朗,但畫面的完整度,卻也是往往難以準確的掌握。

噴濕染墨與不噴濕染墨的兩種方法,相同的,也會對我們的作品,在最後的墨色效果上,有所影響。例如就噴濕染墨的方法來說,雖然我們會先用噴水器或排筆,將紙面打濕,好讓紙張的纖維,吸收大量的水分,促使纖維之間的空隙變小,而讓我們方便渲染,但也因為這樣的方法,又會讓染墨的墨色,無法滲入到紙張的纖維深處,而讓整體的墨色效果,容易產生較為輕浮的感覺。

(二)用墨步驟

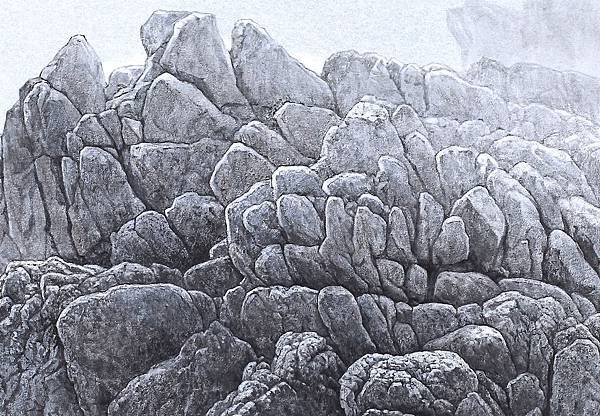

就前人的畫論來說,常會提到皴、擦、點、染等四個步驟,而這樣的步驟,其實可代表我們在創作山水畫中的過程,在用筆用墨的先後順序。因為就水墨畫家而言,大多是依照類似的步驟,來進行創作的。可是如果在畫面中,我們重視的是皴法的表現,則染法就必須簡化,很可能只是簡單的淡染數遍。

又為何必須如此,這是因為如果我們過分強調染墨的墨色變化,勢必讓皴法的墨線,難以突顯,而失去原本應該強調的效果。清唐岱在《繪事發微》一書中,也說:『然用墨不可太濃,濃則失其真體,掩沒筆跡,而落於濁。亦不可太淡,淡則氣弱而怯也。須要自淡漸濃,不為墨滯。』所以,就這四個的步驟來說,也代表前人對皴法的重視,是遠遠的超過對染法的要求。

就我們用墨的濃淡來分析,其實也可分為「先淡後濃」法和「先濃後淡」法等兩種步驟。明唐志契在《繪事微言》一書中,曾提到此二法,其言:「畫最要積墨水,墨水或濃或淡,或先淡後濃,或先濃後淡,但有能積於絹素之上,盎然溢然,冉冉欲墮,方煙潤不澀,方深厚不薄,此在熟後自得之。」

(1)「先淡後濃」法

「先淡後濃」法多是先用淡墨作畫面的基本效果,而後再逐漸用更黑的墨色,將其它需要加黑的部分補上。所以說,畫面中大部分的濃墨,是最後才會疊上的。元黃公望在《寫山水訣》一書中,曾說:「畫石之法,先從淡墨起,可改可救,漸用濃墨者為上。」又說:「作畫用墨最難。但先用淡墨,積至可觀處,然後用焦墨,濃墨,分出畦徑遠近,故在生紙上,有許多滋潤處。李成「惜墨如金」是也。」

又清方薰在《山靜居畫論》一書中,說:「作畫自淡至濃,次第增添,固是常法,然古人畫有起手落筆便隨濃隨淡,隨意為之,有通幅淡筆,而樹頭坡腳,忽作焦墨,覺異樣神彩。」其實此二法,前人常有提及。不過,就處理的時間來說,還是先淡後濃的方式,所需的時間較長。

而就墨色而言,這種方法的最大好處,是可讓畫面中的墨色層次,豐富而厚實,但也有相對的缺點,會容易造成墨色之間的對比不足,而缺乏彼此的呼應。

不過,「先淡後濃」法,也會對我們創作的心態,造成某種程度的牽絆。這是因為如果作品越近完成時,則往往在用墨的心態上,也會更趨於保守,而不敢用更為深黑的濃墨來畫。

(2)「先濃後淡」法

而若是「先濃後淡」法,雖然有不同於上述的問題,但相對的,墨色的層次,也會較為缺乏。這是因為我們的眼睛,容易被對比顯著的墨色所吸引,而感到畫面中的墨色效果,已經足夠,就會失去再加上其它墨色的動力。

同樣的,如「先乾後濕」法或「先濕後乾」法,也會造成畫面中不同的墨色效果。清奚岡在《樹木山石畫法冊》一書中,曾說:「皴法先乾後濕,故外潤而內有骨,若先濕後乾,則墨死矣,濕墨每淡於乾墨。」

(三)作畫姿勢

通常我們在從事水墨創作時,作畫的姿勢,大多會習慣採取坐姿的方式加以操作。這是因為這樣的姿勢,在線條的表現上,會比站姿,更能準確的控制毛筆運行的方向。但也由於坐姿的視點,是與紙面成45度角的關係。所以,我們的眼睛,當在觀看畫面中墨色效果時,也會容易感覺比站姿的視點略淡。而會產生這樣的差異性,正是因為我們的眼睛,在吸收反射光時,會因為視角的不同,而有強弱的差別。也因此,如果我們一直維持在坐姿的狀態下作畫,也會容易將作品的墨色,畫的過黑。

由於坐姿的視點,在作畫時,會造成離眼睛越遠的畫面,可能會有視覺壓縮的情況,而容易讓我們在處理畫面的空間感上,趨於平面化。

另外,因為我們在展覽時,如果是屬於立軸或是鏡片的作品,是會將作品掛在壁面上。但同樣的,如果我們作畫的姿勢,一直是維持在坐姿的狀態下,而未曾站起來審視過,或是將作品貼在牆面上觀看的話,當然也會讓我們展出的作品,在墨色的效果上,趨於平板。

又室內燈光的強弱,也會對我們用墨的深淺,造成影響。這是因為我們的眼睛,容易受到週遭光線的影響,而對墨色的深淺,產生判斷上的誤差。當然燈色的暖寒,也會對我們在墨中加色,產生色差的問題。

(四)小託後補繪

又我們一般在展覽時,已經是將作品裝裱完成的。若是還要加以補繪,則不能用濕墨過多,否則裱好的作品,又會皺掉。因此,筆者會習慣先將作品小託後,然後再加以補繪。

這是因為重新下筆的地方,會因為水分的關係,而導致紙張的植物纖維,又再次的膨脹,而難以恢復其原本的平整狀態。其實大部分的生紙,遇水後,都會有膨脹的情形發生。至於,各種紙類的膨脹比例,則必須視何種紙類的紙性而定。而就筆者的經驗來說,通常是生宣的膨脹比例,會比生棉紙稍大。

又因為畫心背後襯有命紙,便可以將作品的墨色層次突顯出來,也就能讓我們預判自我作品的展出效果,又不必擔心將裱褙完成的作品弄皺,而能以作品的須要,再次補強一些不足之處。所以,筆者便養成小託後補繪的習慣。又如果是用過薄的紙類,如蟬翼宣或雁皮紙等,也可以先小託後再畫,而能方便我們的使用。

但我們也必須留意裱褙店,用來將畫心和命紙,黏住的漿糊濃度。正常情況下,如果作品是畫在生宣上,則當漿糊的用量過多的話,則小託後補繪,墨色會接近於畫在熟紙的效果,而失去原本生宣的墨韻變化。同樣的,也會對裝裱的作品,有較容易斷裂和難以重裱的問題產生。而如果是用量得當,則對畫心的紙性,比較不會產生改變,而補繪的墨色,也會於接近於雙宣的效果,更能增添畫面中墨色的層次。

又因為命紙與畫心的結合,最好是透過鬃刷的反覆壓擠來達成,而不能只是依靠漿糊的濃度。同樣的,命紙的厚薄或良窳,也會對小託後補繪的墨色,產生影響。而最理想的狀態,即是用與畫心類似的紙性,來當作命紙,是比較洽當的。此外,小託過後的畫心,尤其是棉紙類,也會較尚未小託前滑順。而這種情況的出現,是因為畫心被命紙拉平所造成的。

也因此,學習水墨畫,亦必須對裝裱的方法,有一定的認知,也才能對裱褙的師傅,提出有利於我們的要求,並適當的運用在創作上。