【游永福台湾文化底蕴】一颗木头印章及其他

【游永福台湾文化底蕴】

一颗木头印章及其他

民国104(2015)年8月3日,甲仙国小淑女主任来电话,说由于准备新、旧校长交接,盘点柜子物品时发现早期文物,特邀请笔者过来看看。

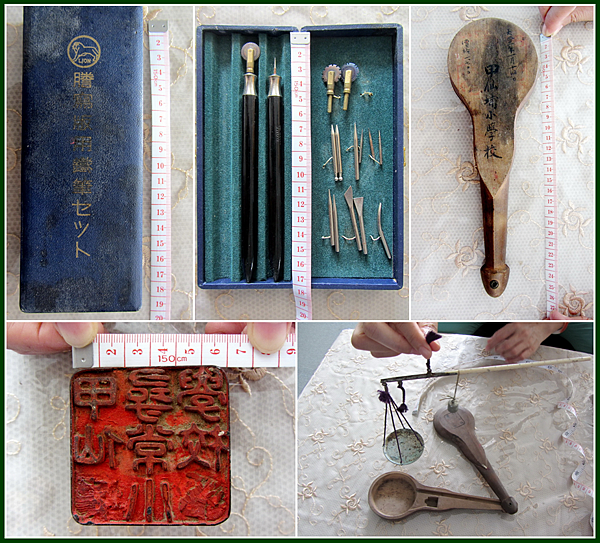

第一样文物,是「Lion誊写版用铁笔」组合,日本制的。打开笔盒,只见两枝铁笔与13个笔头──此乃早期油印用途的刻字与画线工具,只要将蜡纸置放于钢板上,接著以铁笔在上头刻字或画线条,处理好的蜡纸就可以用来油印了。就学校来说,印的大多是授课补充教材、考卷或通知书之类。虽然这一铁笔盒子没有标示年代,但网路搜寻比对之后确知最起码是日本昭和年间的文物。

第二样是「小量秤」。这小量秤类似中药房小药秤,秤杆长度为22.5公分,装于扁形木制盒子之内,木盒长度为27公分,底部最宽处为8.5公分。在木盒的倒葫芦形位置,由上而下有典雅工整的毛笔楷书字迹,右书:大正三年一月十四日,中书:甲仙埔小学校,左书:价格一、七○○──这大正三年,即1914年,亦即是购置超过百年的文物了;物品购置日期与价格都慎重书写注记,连所属单位也明确标示了,说明承办人员对于校方器物的管理相当重视。

第三样是「甲仙寻常小学校」木头印章。印面的长宽为6公分见方,高度为6.5公分。仔细检视,印面上头由上而下的「甲仙寻常小学校」三排隶书阳刻文字,左下与右下最后一个字都被挖除了,这,会是出了甚么状况呢?

依据《汉文台湾日日新报》报导,日本时代的明治四十(1907)年4月19日,「蕃薯寮厅允许甲仙埔设置蕃薯寮公学校分校」,到了同年12月31日,「就学儿童已有内地人、本岛人及蕃人子弟四十余名」了,亦即当时甲仙埔分校是日本人、台湾汉人与台湾原住民平埔族群兼收的。又依据《曾国明硕论》考据,到了大正十(1921)年4月1日,分校获准独立,定名为「甲仙公学校」;而明治四十五(1912)年,日本官方另在甲仙埔设立了专供日本子弟就读的「甲仙埔寻常小学校」,当时学生数为13人(日本子弟分开就读之后,甲仙埔分校学生数为53人,女生只占2人);到了大正九(1920)年,因为全台湾行政区划调整,所以在大正十年时,甲仙埔寻常小学校更名为「甲仙寻常小学校」。

哦!原来「甲仙寻常小学校」木头印章挖除的字,左下乃「埔」字,右下即「印」字了,亦即原印文为「甲仙埔寻常小学校印」,共计九个字。或由于山区偏乡学校更名时为了省钱,印章没有重刻,只将就将「埔」字挖除;然而,为何会连「印」字也一并去除呢──这就有待高人追踪了。而小量秤上头,这一大正三年书写的「甲仙埔小学校」校名,名称中有「甲仙埔」三个字,说明是行政区划调整前的地名称呼无误;且又有「小学校」而不是公学校,显然是「甲仙埔寻常小学校」的简称。

日本子弟学校所属少了两个字的「甲仙寻常小学校」木头印章,还有淑女主任好奇当时会做何用途的「小量秤」,以及早期老师用心一笔一画工整书写教材来传道授业的「Lion誊写版用铁笔」组合,为何会出现在甲仙国小,亦即出现在日本时代的甲仙公学校呢?

追踪甲仙公学校与甲仙寻常小学校的沿革,在大正十五(1926)年之前,两校各置校长,之后或考量节省人事开销,大正十五年至昭和五(1930)年,校长同为日本人桑原十郎;昭和六(1931)年,为细川隆显;昭和七(1932)年至昭和八(1933)年,为石垣用房;昭和九(1934)年至昭和十五(1940)年,为新纳时美。到了昭和十六(1941)年四月一日,因日本官方积极推动皇民化政策,甲仙公学校与甲仙寻常小学校改制并合并为「甲仙国民学校」,亦即日本人、台湾汉人与台湾原住民平埔族群不分你我,都在一起上课,校长为今井昆二,任期至民国三十四(昭和二十,1945)年光复接收为止。

由于两校有了同一校长的因缘,接著又合并为一,三样日本时代的文物乃能汇聚一处,而为有心的老师们保存至今,见证当时教育人员的辛劳与山区偏乡学校的处境,以及两个时代教育人员对文物的重视。

民国一○五年11月4日同步发表于《中华日报˙中华副刊》