【印象德國】科隆考古日誌:與考古學家工作的日子

生命像微塵,短暫卻永恆。隨著時間的流逝,沙塵積累成土石,人類也在其中出現消逝著。

恐龍化石、金字塔,代表著某一段時期的精彩,對於我們的童年來說是種考古的想像

很多很多的故事,可能從一個破碎的殘片開始,像偵探辦案在蛛絲馬跡中破解人類祕密!

從城市考古看見歐洲文化保存的理念

城市考古

科隆市是一個歷史悠久的古城,擁有眾多的文化遺存,其中以神聖羅馬帝國 (古羅馬) 時期居多,故有小羅馬城之盛名。科隆大教堂廣場旁的羅馬日耳曼博物館 (Römisch-Germanisches Museum Köln),即是保存與研究科隆市古羅馬時期的相關文物。

「城市考古挖掘計畫」是市政府賦予羅馬日耳曼博物館的重要任務,對於文化資產十分重視的歐洲,走在街道上見到考古或古蹟修復等工作已習以為常,到了近日則會因為有興建工程,在打地基時有了文化遺產的挖掘後則必須停擺並通報相關單位處理,等待文博專業人員紀錄評估後才能繼續施工,這是歐洲對於文化遺存的尊重。

*科隆中央火車站地圖顯示為 Bahnhofshalle;科隆歌劇院為右側藍色建築

本次的挖掘地點距離科隆中央火車站 (Hbf) 步行約5分鐘,鄰近科隆歌劇院 (Oper Köln),位處於萊茵河畔,是昔日德國國營鐵路局所在地。

德國鐵路發展

從德國史來看,普魯士時期便開始修復整合鐵路,並將鐵路納為國營事業,科隆鐵路管理局 (Eisenbahndirektion Cöln) 即是1913年建立的時代產物,第一次世界大戰後,威瑪共和時期改組成立「國營鐵路 (國鐵)」(Reichsbahn;RB),因而更名為國家鐵路局科隆分局(Reichsbahndirektion Köln),爾後被今日的德意志聯邦鐵路(Deutschbundesbahn;DB)所取代。

新古典主義建築

典型的十九世紀新古典主義建築,不幸地在第二次世界大戰中屋頂被摧毀,因而喪失其功能性至今。新古典主義建築希望回到古希臘羅馬建築的精神,以其對稱、平衡、和諧等形式出發,與現代的材質等結合,像是近期臺南的奇美博物館新館、林百貨等日治時期的公共建物都可見到該風格的影子。

保存與重建的平衡

NEUE Direktion (科隆市新指標) 是建商對此擬定的計畫案,將保留十九世紀的三面立面 (Façade) 重建成辦公空間,這種做法在歐洲很常見,稱作 Facadism (中文直譯:立面主義 ; 德:Entkernung),常用於歷史建築因內部無法繼續使用時,僅保存外部進行重建的方式,不但能保有歷史性,內部更能隨著時代更新硬體,似乎是一種能讓傳統與當代取得平衡的方案,像是德國著名的觀光名勝柏林國會大廈就是一個滿成功的案例。

由英國知名福斯特建築事務所 (Foster + Partners) 為柏林國會大廈中央成功設計一個半圓玻璃穹頂。

考古學家的一天怎麼過?

每天早上在上工前,大夥會先到考古現場附近的工作站集合,也就是現在所看到的這個橙色貨櫃屋。

參與考古工作的第一天,館方特別為我們準備工作鞋,以便日後行動。

換上工作鞋與橘色工作服,再穿上手套,並備好一瓶公升的氣泡水後,提著工具前往考古現場!

踏進鋼鐵柵欄環繞封鎖的考古現場,放好工具,從打開大綠傘開始這一天。

萊茵河港口古牆

眼前所見的這面石牆是本次考掘的主要任務,這面牆可回溯到中古世紀的萊茵港 (Rheinauhafen),也就是說同學們現在所站位置為過去的萊茵河,因長年的沉積後原港口周邊的土地也隨之向外擴張。

為什麼在這麼久之前就能建造出如此堅固的建築結構呢?

清理牆面時,不禁會有這種感嘆前人的智慧,古牆主要以玄武岩 (Basalt) 為主架構,並在岩石的縫隙間以砂石與黏土補足,這種永垂不朽的技術竟在當時完成!在1531年木刻板畫描繪的中古世紀科隆市全景中 (下圖),可從當時的建築、交通工具等觀察到其面貌,而我們就像打開了封存已久的記憶,回到中古時期勝景。

中古世紀科隆市全景

從細部圖可見停泊許多船隻科隆港,背景還有尚未完工的科隆大教堂呢!

考古科學測量與紀錄工作

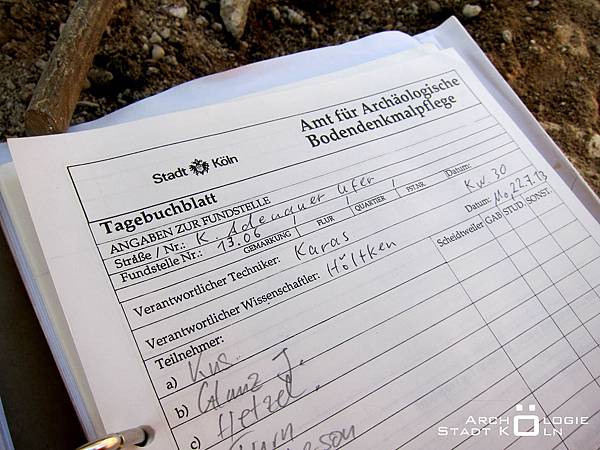

考古日誌上詳細的紀錄著工作時間進程、參與人員與相關問題等。

全站儀 (全站式電子速距儀 Total station) 經緯度定位後,主要用來測量老牆的三度空間相關數據。

上圖男子手中拿著的是稜鏡頭,將由全站鏡發射出紅外線至觀測點,以光電測距的方式進行測量,原理如下:

那個那個數學式......就交給電子儀器計算就好 (鬆了一口氣)。

利用箱尺 (Box staff) 測量高度。

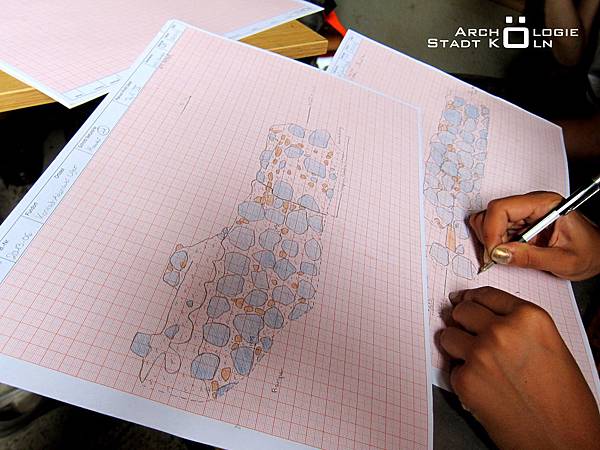

傳統的測繪方式

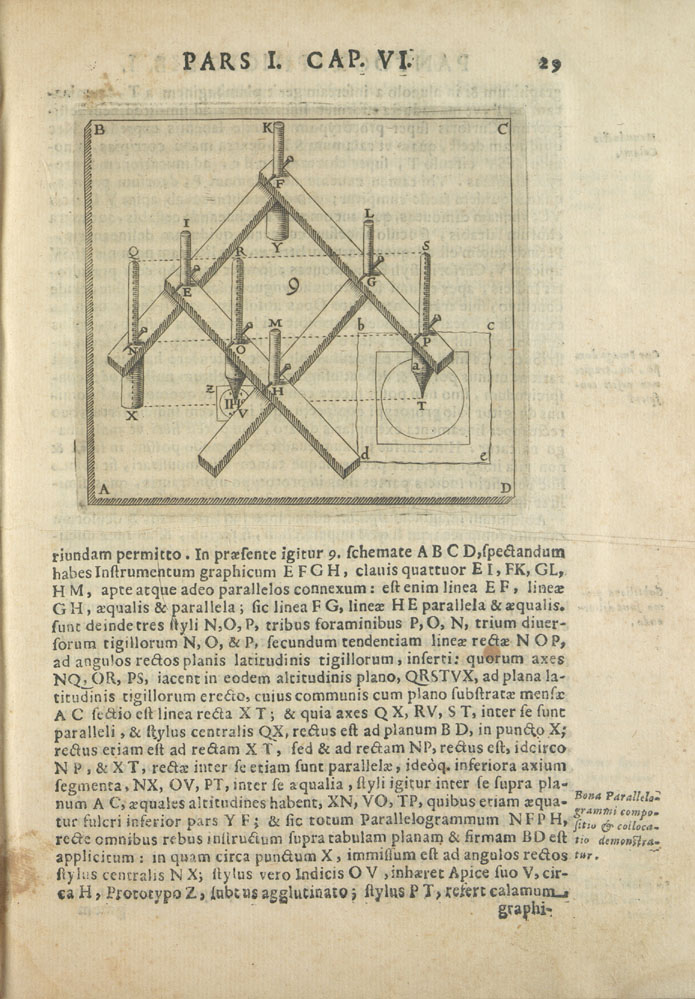

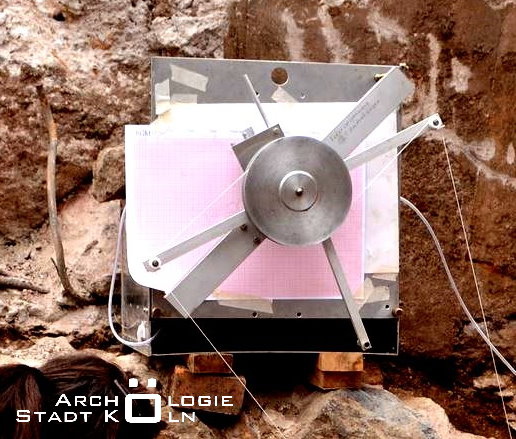

古碼頭主體清理工作大致完成後,緊接著就是要進行測繪紀錄的工作了!現今的測繪工作常以電子與數位技術製圖取代過去手動方式,很幸運地在這次考古工作中有幸能見到傳統測繪機器 Pantograph (縮放儀) 體驗過去人工紀錄的經驗。

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Pantograph_by_Christoph_Scheiner.jpg)

早在1603年,由德國巴伐利亞地區耶穌會神父 Christoph Scheiner 發明此縮放原理的應用(如下圖示意),除了神父角色外,熱愛科學的他可是擁有多項發明與眾多著作的物理學家和天文學家呢!

相關影片:How to draw bigger and smaller with a pantograph

而本次所使用的縮放儀可說是其進階版機器,比較不一樣的是多了以細繩帶動器具運作,並以空氣管線作為控制,以完成1:20 的縮圖於方格製圖紙上。

圖中女子手持著一枝綁著細線的筆勾勒著石頭的形狀,同時男子按壓手持紅色球狀物,將利用氣體收縮力帶動機器上的鉛筆向製圖紙處點陣,必須反覆配合完成外觀描繪工作。

將初步的點陣圖位置修補成易辨識的圖。

以顏色區隔古牆不同的材質,完成紙本測繪圖。

河畔早餐時間 Pause !

每天早上七點開始工作,到九點時會有一個約半小時的休息時間,是萊茵河畔的早餐時光。

關於早餐,早已習慣在工作前喫飽,因而在家中用完餐纔出門,經過幾天實習的經驗發現,像是從檔案館到考古工作,他們通常都會有個早上休息時間,通常都是在這個時間用餐,這時有的人就會拿出泡好的咖啡、水果、麵包亦或是自製三明治,在河岸上愜意的聊天用餐,累積能量等待等會兒繼續工作。

萊茵河畔的驚奇

城市考古的最後一天,休息時大夥坐在萊茵河畔的矮牆上,面相萊茵河悠閒的喫著早餐時,一位身穿有著"Hier bin ich! (我就在這裡)"字樣的紅衣俏皮大叔前來問候,別看他這樣他可是報社記者,帶著相機就這樣走過來,聽指導員說他覺得坐在堤岸上的畫面頗美,於是請我們配合讓他拍照,並於攝影後詢問大夥的名字,聊聊考古工作狀況等,並說著可能有機會在科隆的報紙上看到我們囉!!! 因此就有了下方這張美麗照片,為最後一天考古做個完美落幕。

*在此也推薦一個強大的臉書粉絲團:Köln – unsere Stadt 能讓你快速的瞭解科隆的大小事,粉絲頁幾乎每天都會更新訊息,無論是生活上或是相關活動等,能讓人更深入體驗科隆市的美唷!

科隆大學考古系

「你最喜歡哪種藝術類型?最喜歡哪個時期的作品?」還記得這是考古系同學在第一天見面時的問候,對我來說十分深刻,頓時才發現自己似乎並沒有對於某一個時期特別熱愛專研,僅能談論一些很表面的東西。工作休息時,是最好的交流時刻,在對談中會發現德國學生對於事情的涉略廣泛,每種議題都可談上幾句,並提出關鍵性的問題,從藝術史未來的發展與就業到臺灣政治與兩岸關係等,著實達到文化交流的效果。

「活到老,學到老。」我想這句話在此感受特別深。在臺灣也許每一個屆別的同學都是年紀相仿的,頂多因為重考、轉學或延畢等因素使年齡相差兩三歲,但在德國大學的同學年紀差距可大了呢!也許因為教育政策的優惠與普及,以此鼓勵終身學習,在大學中真的就像是「小型社會」,與你同班的同學可能已是爸媽甚至是祖父母的年歲了,在跨越年齡的經驗交流下,也許是讓年輕學子更能熟悉社會的一種教育吧!當然,年齡不是問題,終身學習的那顆心纔是成長關鍵。

也因為產學合作的關係,科隆大學考古系與羅馬日耳曼博物館有著密切的合作,不但讓同學能在工作中累積經驗,更是能將所學專業付諸實現的過程,他們通常會利用寒暑假期或是沒課的時候到博物館工作,是有支薪的喔!時薪約8歐 (約臺幣320元),但因考古工作需要花費許多體力日曬雨淋,難免學生們還是會抱怨,但他們也給我們一個概念,沒有對等的工作福利時,要自己斟酌適量就好,畢竟這次實習是未支薪的,而他們是有拿工資的。著實感受到德國學生對於權力的捍衛是強硬而有自信的。

考古學家

Ulrich Karas 是位考古學家,目前擔任羅馬日耳曼博物館的文物挖掘技術人員,同時也是本次考古挖掘的指導員。工作期間,除了介紹挖掘地點的背景資訊與科隆市考古工作進程等,更分享他到世界各地考掘的經驗,夾帶著簡單的中文問候,說道他曾到北京考古一段時間,所以對臺灣不是很陌生,更特別的是他剛從墨西哥參與恐龍挖掘回來,這種酷炫的經驗也許是許多對於考古有幻想的人們所稱羨的吧!

實習期間,有位來自美國的考古學家前來參訪,在老牆前為他們留影。

關於挖土機嘛......

從沒想過有一天來開挖土機,指導員正在一旁教學,很難得的體驗。

午後十二點放飯休息一小時,填飽肚子繼續回來!

一場惡作劇的午後雷陣雨

夏季午後的一場雨,讓原本挖掘的低窪處積水啦!(嘆氣) 故事發展時,老天總是會某些時刻出現開個玩笑。

「雖然我還沒有參與過、也希望有機會能參與水下考古,我還不想現在就嘗試啊!」在大傘下的指導員Ulrich幽默的說,午後的科隆大雨傾盆而下,讓正在土壤下工作的我們措手不及,只能稍在傘下停工等待雨停。

*水下考古 (Underwater Archaeology) :

一種利用潛水裝備與海洋探測科技來發掘水下的船隻、遺跡與遺物等挖掘技術。

推測為中古時期的水閘門位置。

大雨過後的雨水夾帶泥沙,雖然把原本清理過的土坑弄得亂七八糟,但也洗淨了大地,讓古陶片們都出來透氣了,是個適合路面採集的寶貴時刻,尋寶開始!

聽陶瓷殘片說故事

挖掘工作期間,會不定時地挖出像是陶瓷器破片或者是動物骨骸等驚喜,圖中這些看似不起眼的陶瓷破片,對於文化研究來說可是相當重要的歷史證人,經過採集後,從媒材與類型比對等,將可推測出他的原有功能與歷史風貌唷!舉例來說,像是上部半圓弧狀的部分,有沒有很像杯子的握柄呢?推測可能是古陶罐握柄處,而右側白底藍紋的破片,有沒有讓你聯想到中國有名的青花瓷呢?從紋飾來看,的確是中國式的彩繪,根據指導員 Ulrich 說明這並不是由中國所傳來的,可能是源起於尼德蘭地區所製的仿中式的磚片!自此也讓我們從一塊破片中,見識到十八世紀中國熱在歐洲的證據,這也就是藝術史學研究之有趣之處。

*中國熱 (Chinoiserie) : 明朝期間,歐洲開始有大量的傳教士到中國傳教,並將當地文化帶回歐洲,而這種中國風的時尚也在17, 18世紀的歐洲蔓延著,像是能常在17世紀尼德蘭靜物畫中看到中國瓷器身影,反映當時經海上貿易,歐洲人開始使用有著中國紋飾的餐具。

當時間輪轉到未來藍圖

Neue Direktion 科隆新地標計畫預計於2016年後完工,並由歐洲航空安全局 (EASA) 進駐。如上圖所示,除了將以現代的技術建構內部硬體外,更會以當代手法還原詮釋於二戰時被毀壞的梯形屋頂,不禁讓人期待新落成的那天。

也許你會問說,那片古牆遺跡被紀錄後將何去何從?指導員 Ulrich 表示可能進博物館展示,亦或是置放於未來的空安局中等不一定,但我相信博物館一定有著完善的措施保存這片充滿過去人類智慧的產物吧!

過去、現在與未來不斷地在同一塊土地上反覆著發生與消逝,踏在過去的土地上,用雙手感受當時的溫度,在砂石間感受時光交錯的片刻,不禁對於人類的智慧敬佩,但也同時畏懼著,當下的人總是能取得操縱權,決定過去的生存或消逝。

延伸閱讀:

【印象德國】從語言與歷史揭開德意志文化

【印象德國】窮學生的天堂:超級市場

【印象德國】足球狂熱:德國球賽實地觀察

【印象德國】海外實習紀事:科隆市歷史檔案館

【印象德國】奔馳在無速限公路上的啤酒節想像

【印象德國】從體驗中紮根:斯圖加特兒童青年節

【印象德國】夏季不容錯過的慶典:科隆之光

【印象德國】德國年輕人面對現今社會思維

【印象德國】謝謝四顆星世界冠軍!

【印象德國】烤肉 究竟該烤些什麼呢?─ 臺德燒烤文化大不同

【印象德國】PINA 40:見證碧娜鮑許四十週年紀念

【印象德國】街頭特搜:歐洲垃圾桶就是要有Style!

【印象德國】來到歐洲的第一天何處去?搞定交通無難事

【印象德國】私房慶典:Blauer Abend 藍色之夜 ─ 科隆尼佩斯社區饗宴

【印象義大利】布歐納榭娜 夜訪羅馬城

【印象義大利】你好 請問比薩斜塔怎麼走?

【印象法國】初戀法國:慢步梅斯古城尋找日耳曼記憶

參考資料:

Bahndirektion Köln

(http://www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/altstadt_nord_bahndirektion_denkmal_konservator_74283)

(http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&id=0728&tektId=2068)

(http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsbahndirektion_K%C3%B6ln)

Eisenbahndirektion (http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahndirektion)

一個懂得反省的企業博物館:德鐵博物館(DB Museum Nuernberg)參訪心得

(http://jiuanyih-wu.tripod.com/dbmuseum.htm)

Facadism (http://en.wikipedia.org/wiki/Facadism)

Total Station (http://en.wikipedia.org/wiki/Total_station)

光電測距儀簡介 (http://jpkc.gdut.edu.cn/sjjpkc/cl/gcclkcwz/content4/content4-4.htm)

什麼是考古 (http://archae.nmp.gov.tw/b-02.htm)

甚麼是水下考古 (http://www.most.gov.tw/hum/public/Data/16211454671.pdf)

Neue Direktion Köln

(http://hausinvest.de/en/properties/project-development/neue-direktion-koeln)

Kölner Stadtansicht von 1531 (http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lner_Stadtansicht_von_1531)

Europäische Agentur für Flugsicherheit (http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Agentur_f%C3%BCr_Flugsicherheit)

Pantograph (http://en.wikipedia.org/wiki/Pantograph)

Christoph Scheiner (http://en.wikipedia.org/wiki/Christoph_Scheiner)