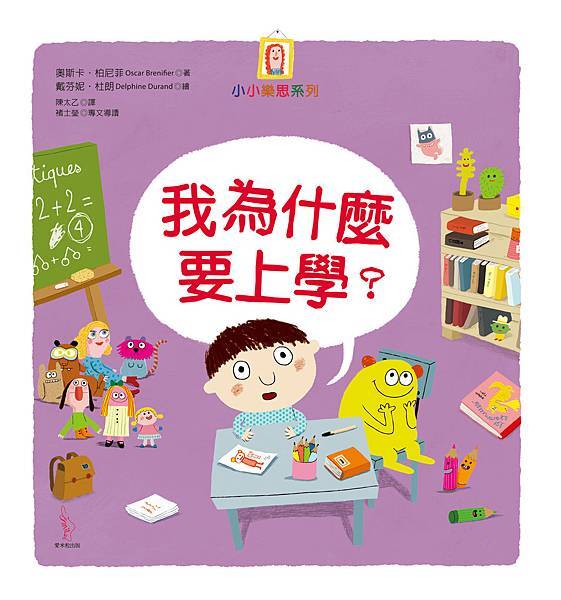

小小乐思系列《我为什么要上学?》褚士莹 专文导读

法国哲学作家 奥斯卡.柏尼菲Oscar Brenifier 经典作品

小小乐思系列《我为什么要上学?》

褚士莹 专文导读

【学期中请假出国,是好事还是坏事?】

我有一个身为妈妈的朋友,她因为在同一个学期当中,让小学的孩子两次请长假出国,一次是去欧洲上滑雪课,另一次到印尼峇里岛的海边度假,因此让孩子的父亲非常不悦,两个人的管教方式出现了很大的歧见。

「孩子在学期中,就是应该要学习跟大家一样,乖乖上学。」这位父亲说。可是母亲也有她的道理:「出国旅行也很重要,可以学习在学校学不到的东西。」

你会支持哪一方?

为了解决这个争端,我们用哲学咨商的方式来思考这个问题:究竟学期中让孩子请假出国旅行,是好事还是坏事?首先,我请这位母亲诚实地想,上学的目的是什么?她说上学的目的有五个:

1.得到「知识」

2.透过规律作息学习「纪律」

3.学习「礼仪」

4.透过跟同伴相处学习「社会化」

5.让父母「省事」

除了第五个好处是以家长为主体外,这位母亲想到上学的其他好处,都是以孩子为主体的。

「那么去欧洲上滑雪课,又有什么好处呢?」我问。

这位母亲一共想出了九个好处,其中有五个是在学校也可以学习到的,像是「同伴」相处、锻炼「体力」、跟外国教练对话可以使用「外语」,滑雪滑得比妈妈更好,因此建立起「自信心」,还有尝试滑雪板以后,知道「万事起头难」的道理。

另外有四个,则是在学校学习不到的,包括见到更多来自世界各地、各式各样的人,培养「国际观」;学习滑雪板以后,才「确认自己比较喜欢滑雪」;独生子的他在团体生活中,学习到如何「照顾」比他幼小的孩子,还有在学习滑雪的过程中也学习「独立自主」,自己做决定,并且为自己的决定负责。

「做为一个妈妈,你认为值不值得为了这四个只有滑雪课才能学到的好处,而跟学校请一个多礼拜的假呢?」

这位母亲仔细想了想以后,答案是「值得」。

带孩子去上滑雪课,家长显然并没有得到「省事」的好处,反而比平常上学更加麻烦,所以这个滑雪课,很明显地是以孩子的学习为主体。

接著我们又用同样的方式,来分析去峇里岛度假的好处,这位妈妈也同样想到了九个。包括学习跟「同伴」相处、能够实际练习使用「外语」、欣赏「美景」、享受「美食」、参观当地乌布艺术村得到「美感教育」、学习「餐桌礼仪」、学会「度假」,同时有更多的时间「跟妈妈相处」,还有要自己搭飞机去峇里岛的机场跟妈妈会合,因此可以学会「独立自主」。

我问这位支持旅行也是一种教育手段的母亲:「这九点好处中,孩子有没有得到上学的五种目的?」

母亲想了一想以后说,一个都没有。

「这样的度假,跟寒暑假时也能够进行的度假,有什么不一样吗?」

这位母亲一想再想,也承认说度假就是度假,没有什么不同。

「所以学期中去峇里岛度假,其实剥夺了孩子上学的学习机会。这样值得吗?」

让孩子跟大人一起去峇里岛度假,这是以大人自己为主体,孩子只是配合大人而已。因此如果为了这样的度假,而向学校请一个多礼拜的假,是「不值得」的。

同样是学期中请假出国,但一个是值得做的事,另一个却是不值得做的事。所以并非所有学期中请假出国的价值,都是一样的。

一个家长要做出正确的决定,就必须对于「为什么要上学」这个问题有很清楚的思考。

【要如何想「上学」这件事?】

我的法国哲学老师奥斯卡.柏尼菲,在《我为什么要上学?》这本儿童哲学绘本里,用说故事的方式,帮助父母跟孩子,一起去思考上学真正的意义。

书里面有几个值得大人关注的面向。比如说,有些在学校的老师,总是只对课程进度感兴趣,至于孩子的脑子里在想什么,并不想知道。如果孩子不断发问,就会影响上课进度,让老师生气。表面上,上学「赶进度」好像有道理,但再想想,学校的主体,究竟应该是「老师」还是「学生」?也就是说,学校

是为了谁而存在的?

我们是为了让老师教他想要教的,所以才让孩子去学校,还是为了孩子能够思考他们想要知道的事物,才有学校跟老师?

学校上下课的钟声,代表一种权威,就像行为主义心理学(behavioristic psychology)的学习理论里面的「古典制约」巴夫洛夫(I. Pavlov)的狗。巴夫洛夫每次都穿著实验用的白衣进入动物房,把狗罐头倒进餐盘中,狗对餐盘中的狗食,就会自然地流口水,对狗而言是一种「非制约刺激」。可是有一天,巴夫洛夫忘了带狗食,当他两手空空穿著实验白衣进入动物房时,狗却开始流口水。因为狗学到实验的白衣,一个原本中性、无关的刺激,代表著会出现狗食,因此变成一种「制约刺激」。如果学生只是学会一听到学校的上下课钟声,就立刻走进教室,那么跟巴夫洛夫的狗,又有什么区别呢?

至于故事里被人踩来踩去的楼梯,忙著沈浸在自艾自怜的情绪里,无法回答「为什么要上学?」这个问题,就像生活当中太过注重「感受」的人,通常无法理智地「思考」问题。

至于一心想著周末不上学的时候,就可以去游泳的小男孩,把慰藉(consolation)放在未来,逃避了现在,就像口口声声说「等我退休以后就会去环游世界」的上班族如出一辙,但这一天很有可能永远不会到来。我们从大人的角度要想清楚,孩子究竟应该从小学习活在「现下」,还是应该寄托于可能不会发生的「未来」呢?

故事里那张乖乖待在教室角落的椅子,则代表著认为只要乖巧、安静就是「好」的价值观。我们的周边,不也充满了许多这样没有自己想法的「乖乖牌」吗?但是一昧顺从大人的意思,完全不动脑思考,真的是上学的目的吗?

至于忙碌地用颜色把画图纸填满的色笔,表面上很充实、忙碌,但上学真的是为了用各式各样的课程跟活动,把一天的时间填满,不留空白吗?

皮球说上学就是为了玩,可是上学除了玩之外,更重要的应该是上学要有所学习──无论是知识上的,还是思考上的学习。

布娃娃认为上学是为了交朋友。但我们都知道,跟同伴在一起,当然有快乐的时光,也会有意见不合,甚至吵架的时候。但这没有什么不好,因为学校正是让一个孩子踏出家庭,学习「群我关系」,知道「社会」跟「别人」是什么的地方。

虽然我们都习惯家里熟悉的一切,但就像故事里的叉子说的,只要上学,就会跨出舒适圈,去尝试各种在家里尝试不到的新事物。这让我回想到我在幼稚园的时候,每周的最后一天,高老师和杨阿姨都会要我们每个人从家里带一样我们平常最讨厌吃的蔬菜到学校,然后那一天,他们两个就会在学校的厨房,把大家带来的这些讨厌蔬菜,煮成一大锅蔬菜粥。但是说也奇怪,每个人最讨厌的食物通通放在一起的时候,却化身成每个小朋友都觉得超级美味的料理,因此那一天总是我们每个礼拜最期待的一天。我自己也是在那个时候,改变了我从小对于胡萝卜的厌恶,谁也料想不到,长大以后的我,最喜欢的甜点,竟然就是胡萝卜蛋糕。

还有,故事里的书本,认为读书才是上学的目的。平心而论,书本上能够学到的就只有「知识」,是否除了知识以外的东西,这个世界上其他事物就不值得学习了呢?

而大树说,上学是为了长大。但长大一定比较好吗?这可能是每个孩子在成长过程中,都曾经历过的疑问。「长大的好处是什么?」长大有长大的坏处,但是也有长大的好处,各自是什么?这是身为大人的我们,可以认真思考,诚实跟孩子讨论的事。

在故事的最后,老师又说,上学是为了学会问好的问题,并且学会自己寻找答案。但我们想想,所有的问题,都需要有答案吗?学会如何「学习」,知道怎么让自己清楚问出问题,并且能够享受寻找答案的过程,就像玩寻宝游戏一样,难道不比只是得到「正确答案」的知识,更加有趣吗?

为什么我们要上学?我发现自己直到离开学校生活许久之后,才学会如何思考这个问题的答案。但希望透过我们这些大人迟到的自觉,能够帮助未来的孩子,从踏进学校的第一天起,就知道为什么要上学。