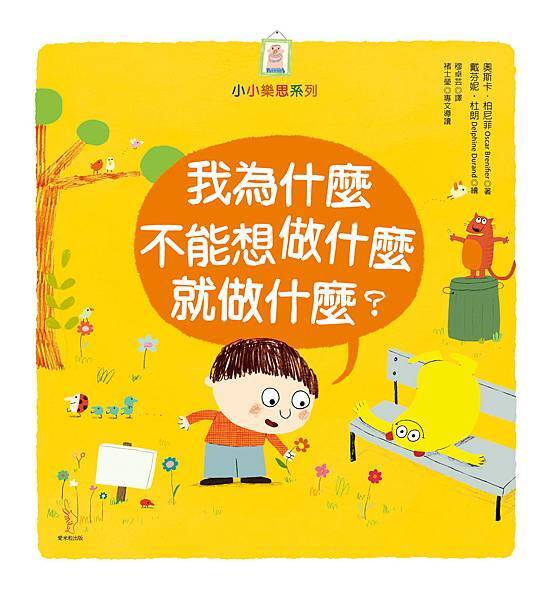

小小乐思系列《我为什么不能想做什么就做什么?》褚士莹 专文导读

法国哲学作家 奥斯卡.柏尼菲Oscar Brenifier 经典作品

小小乐思系列《我为什么不能想做什么就做什么?》

褚士莹 专文导读

【谨慎的人,其实心里在想什么?】

「人生可不可以想做什么就做什么?」

如果你认为这个问题的答案是「不可以」的话,你可能就是一个谨慎的人。

但是你真的说得出,为什么我们要谨慎吗?

什么事情都谨慎小心,步步为营,真的比为所欲为好吗?

我有一个朋友阿德,他三十多岁了,从小到大一直是家人、朋友心目中那个做事谨慎、负责任的好人。但他的心底其实一直有个疑问:「为什么我觉得凡事都需要谨慎?」

他的谨慎,表现在每一件事上,甚至连我问他:「如果要你在『事事谨慎是好的,还是不好的』两者中选一个,你会选哪一个?」这时,他也说要想一想,可见有多么谨慎!

阿德最后说,他觉得谨慎有好有坏,好处是想得比较周到,后面做事比较方便。坏处则是一开始绑手绑脚的,顾虑东顾虑西,所以要看状况。

「看什么状况呢?」我问。

可是难道谨慎的人,都是时间很多的人吗?时间少的时候,当机立断做的决定,就一定不谨慎吗?我怀疑「时间」只是一个借口,就像我们大多数人一样,他并不真的晓得为什么谨慎比较好。

【「谨慎」的坏处,和「不谨慎」的好处】

试著大胆设想,「不谨慎」是否也可能有很大的好处?

阿德(很谨慎地)想了半天,想出了五个不谨慎的好处:

1. 速度快

2. 计划执行时可以完整贯彻意志

3. 突破思考框架而创新

4. 一鼓作气士气强

5. 心情愉快

我问阿德,在这五个「不谨慎的好处」当中,有没有他希望能够拥有的?

阿德说按照程度而言,他希望能够突破思考框架创新,执行计划时可以贯彻自己的意志,而且速度明快。其实这些「不谨慎的好处」,只要反过来看,就是「谨慎的坏处」。所以阿德没有说出来的话,是谨慎其实会让一个人:

1. 速度变慢

2. 无法在计划中完整贯彻意志

3. 难以突破思考框架,无法创新

4. 影响团队士气

5. 心情不爽

阿德并没有意识到,他认为很好的谨慎习惯,其实跟他为什么会在工作、生活当中遇到难以突破思考框架、无法创新、无法在计划中完整贯彻意志、工作速度变慢的挫折,有著直接的「因果关系」,只是自己不知道罢了。

不谨慎,真的很不错啊!我是一个从小被认为「不谨慎」、「粗心大意」的小孩,因此大人对我的期望会比较低,所以无论选择做什么,压力都会比较小,心情轻松得多。

考数学没有检查就交卷,大人觉得我本来就是个粗心的孩子。长大后把清洁剂装在矿泉水空瓶里,忘记贴标签,造成别人的伤害,大家也只是摇摇头说:「他又粗心了!」

可是一个谨慎的孩子,如果考数学计算对,只是答案抄错,大人就会说「他失常」。如果把清洁剂装在水瓶里没有贴标签,人们会怀疑他搞不好是要蓄意害人,因为他「不可能那么不小心」。

所以一个谨慎的人,背负著别人对自己、还有自己对自己很高的期望,这样的人是不可能快乐的,这比不能创新、做事速度不够快,要更严重得多。

因为阿德以为的「谨慎」,并不是真正的谨慎,觉得谨慎就是「比较全面性的考量」,其实只是「想太多」而已。因为真正的「谨慎」,是小心确认在计划中有完整贯彻意志,小心确认自己能够突破思考框架创新,小心确认计划的速度,不能因为本来就不可能达成的「人和」假象而变慢,或影响团队士气,或让自己心情不爽,那才是谨慎,不是吗?跟时间多、时间少,其实没什么关系。

想太多的代价是很高的,每一个大人应该都知道。

【是一棵树,还是一只鸟?】

我的法国哲学老师奥斯卡.柏尼菲,在法国出版了一套「小小乐思系列」,这四本儿童哲学绘本当中,其中有一本叫做《我为什么不能想做什么就做什么?》,用说故事的方式,帮助父母跟孩子,一起去思其中真正的意义。书里面的主角,是一个叫做乐乐的孩子,他很爱问问题,到处去问每一个他遇到的人或物「我为什么不能想做什么就做什么?」

爷爷一开始的回答,认为乐乐与其想这种没用的问题,不如忘掉问题去玩。代表一般的大人,往往认为思考是自寻烦恼、是不重要的,但只要不去想,问题真的就不会来找我们吗?

大门并没有直接回答乐乐的问题,而是要乐乐赶快做决定,到底要进来,还是出去?不能只是站在那里犹豫不决。很多人因为谨慎,所以面对抉择的时候,总是站在门前踌躇不已,无法做出决定。但做不出任何决定的结果,往往比做出错误决定更糟糕。因为无论决定要进门还是出去,之后都还可以改变主意,然而什么决定都做不出来,却没有任何好处。

故事里的大树,则认为自己被限制住,哪里都去不了,什么决定都不能做,因此很不快乐。但大树想做的事情,真的什么都不能做吗?还是大树只想做他不可能做的事情,因为他所憧憬的东西都「在外面」?

就像《庄子》首篇的〈逍遥游〉「北冥有鱼」前言说的,鸟儿的虫子,在外面。大鹏的梦土,在外面。凤凰的枝头,也在外面。大树应该想著要像小鸟那样飞翔,才叫做「想做什么就做什么」吗?如果大树能够心平气和接受不能改变的限制的话,能够做什么想做的事?人应该一生充满对「外面」的憧憬,被「外面」诱惑吗?无论出国旅行、爱情、功名利禄,不也通通「在外面」吗?

实际上,奥斯卡老师虽然来自法国,却时常会举《庄子》里的这个故事:

惠子谓庄子曰:「吾有大树,人谓之樗。其大本拥肿而不中绳墨,其小枝卷曲而不中规矩。立之涂,匠者不顾。今子之言,大而无用,众所同去也。」

庄子曰:「子独不见狸狌乎?卑身而伏,以候敖者,东西跳梁,不辟高下,中于机辟,死于罔罟。今夫斄牛,其大若垂天之云,此能为大矣,而不能执鼠。今子有大树,患其无用,何不树之于无何有之乡,广莫之野,彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下?不夭斤斧,物无害者,无所可用,安所困苦哉!」

意思是说,惠子对庄子说:「我有一棵大树,人家都叫它臭椿树。它的树干臃肿而不合墨线,它的小枝弯曲而不合规矩,长在路边,木匠也不会留意。(这树就像)现在你的言论,大而无用,大家都会离弃啊。」

但是庄子回答说:「你难道没见过野猫和黄鼠狼吗?牠们卑伏身子,等待出游的小动物;东跳西跃,不避高低,往往踏中机关,死于网中。再看看那牦牛,身体大得像天边的云,牠本领很大,但却连捕鼠也不能。现在你有这么一棵大树,还愁它没有用处,为何不把它种在宽旷无人的乡间、广阔无边的原野,写意无忧地在树旁闲逛,优游自得地在树下躺卧?它不会受斧头砍伐,又没有东西来毁害它,没有用处,又有什么困苦呢?」

然后,奥斯卡老师会问他的学生们:「变成树跟鸟,你们喜欢哪一个?」

奥斯卡在这本故事书里说的猫,想要像鸟一样飞翔,但是猫当然不可能是鸟,就像《庄子》的故事里,树不可能变成鸟。所以如果认为想做什么就能做什么,意味著要变成不是自己的人,这不会是真正的快乐。

然而,无论我们决定自己像一只鸟,还是像一棵树,不正是「想做什么,就可以做什么」吗?不需要别人的同意,也不会因为我们是人,所以不能想像自己像树,或像鸟。这些决定,都在「里面」,而不在「外面」。

【限制与自由】

秋千则跟大树恰恰相反,以为自己很自由,想做什么就做什么,却忘了自己其实只是不断反复做著同样的动作,而且需要外力才能推动。我们是不是也容易因为一厢情愿,犯了忽略现实的毛病呢?

落叶则认为自己没有任何能力自己做决定,「风儿把我吹到哪里,我就去哪里」。但不能改变限制,难道就不能知道自己的想法吗?著名的英国物理学家与宇宙学家史蒂芬 · 霍金 (Stephen Hawking),他肢体的瘫痪显然并没有阻止他对于宇宙与黑洞的了解。

小草认为自己现在还小,所以不能想做什么就做什么,但是长大以后就可以了。这就像很多永远把一切冀望于未来的人,认为自己现在什么都做不到,以后或许可以,却会终其一生都这么想,除了等待之外,什么都没做。

乐乐在游乐场遇到的旋转椅,提出一个有趣的观点,认为为别人服务、带给别人快乐,比做自己想做的事、让自己得到快乐更重要。所以追求自己的快乐,是否一定比较有价值呢?

长椅很乖,也因此什么都没做,只是一直定在原处。但这样的人生,值得过吗?

告示牌总是宣布规矩,要大家遵守。但终其一生只按照别人定下的规矩过活,是不是比什么都不做的长椅,更加糟糕呢?

小鱼跟告示牌相反,想要违反妈妈的规定,离开水去冒险。但忽略规定存在的必要(小鱼一旦离水就会死翘翘),就像故意不理会交通号志,能算是自由吗?听从规定,不去做想做的事,是不是一种对别人、对自己的保护呢?

奥斯卡老师曾经给过学生一个有趣的题目:「限制可以带来自由吗?」这个题目乍看之下,完全没有道理,但是仔细从这些不同的角度来分析之后,才发现有时候「限制」不但不见得限制自由,甚至会带来自由。所以,「谨慎」从来就不是为了去勉强做自己不想做的事,而「不谨慎」也不是打破所有规则,想做什么就做什么。不知道「谨慎的坏处」的人,就像不知道「不谨慎的好处」的人,其实都只看懂了一半。