中國波斯兩大文明 古絲路長期碰撞豐富文化內涵

中國與波斯都是古絲路重要國家,東西文明交往影響世界。

中國與波斯是古絲綢之路上的重要國家。兩大文明在相互碰撞、交融和創新,將異質文明內化為各自的本土文明,豐富了各自的文化內涵。

公元前1000年左右,中國與古代波斯已有間接交往。中國的絲綢通過北方草原或經由印度傳入波斯。到了公元前6世紀,波斯帝國加強與中國交往,中國曾多次發現刻有「居魯士文書」銘文的馬骨,說明兩國在居魯士時期或已有直接聯繫。中國到了西漢時期張騫「鑿空」西域,開闢橫貫亞洲大陸的「絲綢之路」之後,與波斯建立直接聯繫。《史記·大宛列傳》載:「安息王密特裡達提二世令兩萬騎迎漢使於波斯東界,隨後遣使中國。」從公元87年到公元101年,波斯兩次遣使中國。在南北朝時期,薩珊王朝波斯使節出使中國十多次。

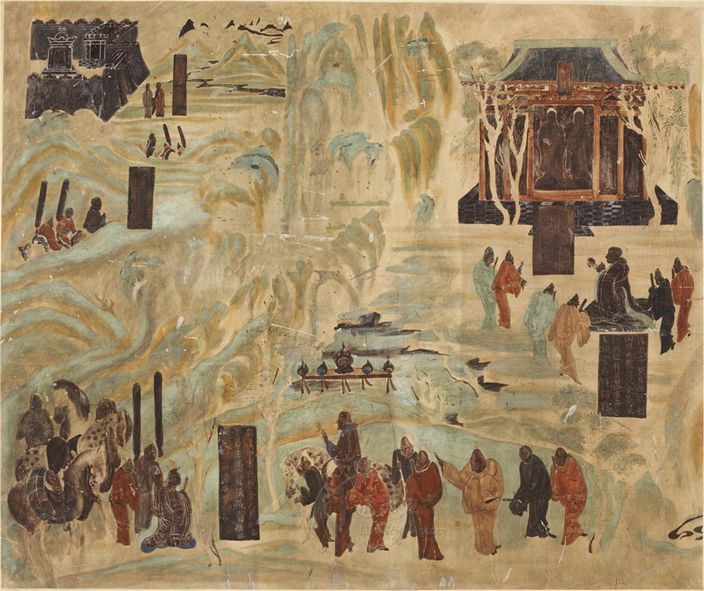

敦煌莫高窟第323窟壁畫,描繪張騫出使西域 (網上圖片)

由於政局問題,中波兩國政治聯繫時有中斷,但貿易、文化交往不絕。中國有希臘和羅馬遠遠追不上的技術,所以波斯十分珍視與中國交流。安息、薩珊、阿拉伯及土庫曼都有諺語雲:「希臘人隻有一隻眼睛,唯有中國人才有兩隻眼睛」,意指中國不僅精通理論,還擁有技術。東方成為波斯對外交往的重心,並一度壟斷絲綢貿易。近年中國出土上千枚薩珊波斯銀幣,足見當時波斯商人與中國貿易交往如何活躍。

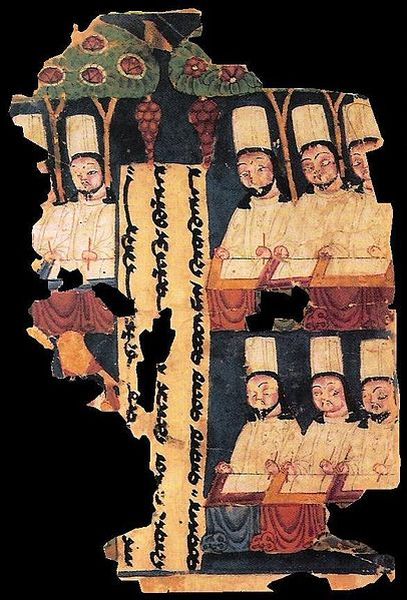

塔里木盆地克孜爾千佛洞壁畫,人物穿戴著薩珊服飾 (網上圖片)

絲綢之路的興盛,還激發中國與波斯的文化交流。安息王朝時期,許多波斯佛僧來華傳教。早期的漢譯佛經多為安息僧翻譯,波斯人安世高是最早在漢地譯經的翻譯家,自公元148年起,共譯出佛經百多部。當時著名的波斯譯經家還有安玄、曇諦、安法賢、安吉藏等,而南北朝時期的名僧菩提達摩可能也是波斯人。

到了唐宋時期,中國與波斯交往達到高峯。唐初,適逢阿拉伯帝國崛起,威脅薩珊波斯王國,薩珊波斯君主伊嗣俟三世三次遣使來華求援。波斯亡國後,雖影響唐朝與波斯的政治交往,但雙方商貿、民間交往盛極一時。

西方文獻中的伊嗣俟三世畫像 (網上圖片)

當時,波斯商人被稱為「藩客」,雲集長安、廣州、揚州和泉州。唐代高僧鑒真發現,僅海南的波斯村寨,據《唐大和上東徵傳》記載:「南北三日行,東西五日行,村村相次,總是若芳奴婢之住處也。」波斯商人將中東和東南亞的寶石、藥材販賣至中國,又將中國的絲織品、鐵製品、茶葉和香料轉運至其他地區。一些波斯商人「安居不欲歸」,甚至被授予高官。

密切的經貿交往促進波斯文化東傳,「三夷教」即祆教、摩尼教和景教便是典型。其中尤以摩尼教影響最大,一度成為回紇國教,直至明清才逐漸消亡。波斯文化作為異域文化也吸引著唐人效仿,胡餅、胡樂、胡服皆受青睞。

高昌遺址出土8-9世紀摩尼教抄本殘頁 (網上圖片)

元明時期,宋代中斷的陸上絲綢之路再次勃興。元朝與統治波斯的伊爾汗國是宗屬關係,到了明朝初年,帖木兒3次遣使明朝,遞交國書和國禮。公元1395年,明朝使臣傅安也曾回訪帖木兒帝國。公元1405年帖木兒暴斃,沙哈魯繼位,中國史書稱為「哈烈國」。從公元1368年到1581年,波斯遣使中國50多次。明朝在波斯的政治影響甚大,甚至調解波斯政治紛爭。但到嘉靖朝,因不堪入貢重負,限制西域諸藩入貢,至此中國與波斯的聯繫日漸疏遠。

與唐宋時期相比,元明時期的中波文化交往更深,中醫、陶瓷、繪畫等影響波斯甚大。早在10世紀,阿維森納的《醫典》就介紹了中醫的脈學,拉施特的《中國藥學》收錄了中國《千金要方》、《外臺祕要》、《蘇沈良方》等。當代伊朗裔學者瑪扎海里認為,波斯醫學的藥劑半數來自中國。中國的縫紉技術、服飾、衣櫥等在波斯也十分流行。

至於波斯對中國文化的影響同樣引人注目。元代著名天文學家郭守敬,在研定《授時曆》時就參考波斯天文學家扎馬魯丁的《萬年曆》。元明兩朝也分別設立回回國子學、四夷館培養波斯語翻譯人才,而波斯語在元代是除漢語、蒙古語之外的第三種官方語言。可以說,波斯語是古代除梵語之外影響中國文化最重要的外來語言,也是古代漢語外來詞匯的重要來源。

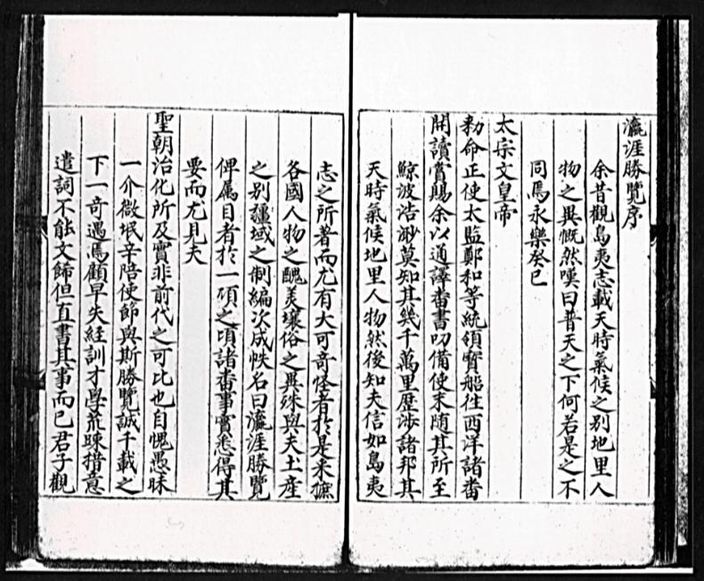

馬歡著《瀛涯勝覽》(網上圖片)

元明之際,大量旅行家往來於兩國,加強雙方認知。陳誠和李暹的《西域行程記》、《西域藩國志》,馬歡、費信和龔珍的《瀛涯勝覽》、《星槎勝覽》、《西洋番國志》等詳細記載波斯的地理風貌和風土人情。波斯的《中國人的治國策略》、《沙哈魯遣使中國記》、《中國志》等亦介紹中國的典章制度和社會風俗,並高度推崇中國文化。

中國與波斯是古絲綢之路上的重要國家。兩大文明在相互碰撞下豐富拓展各自文化內涵,為文明的傳承與發展作出重要貢獻。中波交往使東西方物種交流、商品貿易、宗教傳播、文明傳承和創新成為可能,客觀上是東西方文明交往的紐帶,影響世界。