【议题讨论型科普】自然科学启蒙vs魔法科学苑vs科学OK之比较分享

之前分享过不少科普套书,这次针对适合偏大宝贝的《科普套书之问题讨论篇》分享。

什么是问题讨论的科普?并非是一种动物作为一本书名的主题讨论,而是指以一个问题、一个现象来做的延伸探讨,这次挑选《自然科学启蒙》《魔法科学苑》《科学,OK》这三套来做讨论。

用不同的切入点和架构 去呈现同一个主题

自然科学启蒙(台湾麦克)

从主题难易度做分级科普套书,架构完整,像考前重点整理的参考书,也由于没有故事辅佐,所以趣味性较低、但用字最精简准确且清楚。

共读建议:

因为有分级,所以第一阶段的内容约3岁以上可视状况给予。第三、第四阶段明显较难,可能约5岁以上比较好理解。另外内容有许多观察和问题,如果孩子平常多接触大自然、生活多元接触、体验广,共读起来会更好引导。

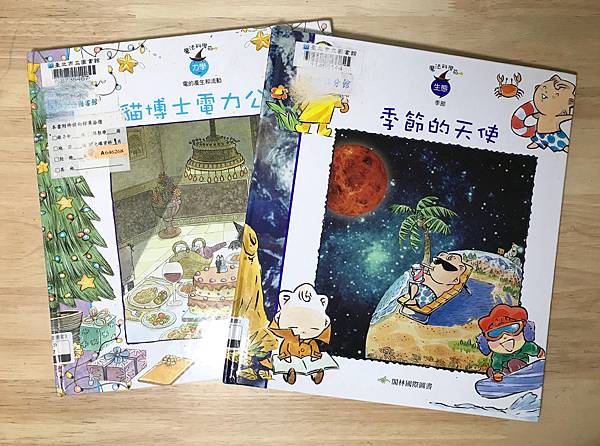

魔法科学苑(阁林文化)

大部分内容都从冒险故事著手,从故事里带入各种知识,但也为了要带入各种知识、所以过程可能很牵强,不过话说回来,孩子阅读通常只顾著是否有趣、也不太管合不合逻辑。

共读建议:

魔科适合有知识基础的孩子,因为故事内容充满了专有名词,你没办法像科学OK的故事一样只当绘本读故事本身就好,因为专有名词太多,没知识基础的话,怕部分孩子会连故事都会听得很痛苦。

科学,OK(畅谈文化)

有人说和魔科很像,都是从故事切入,不过仔细看会发现似乎又不太一样,魔科的故事为了带入不同知识所以比较复杂甚至牵强,且专有名词多;但科学OK的用字较浅白,故事重点清楚,而延伸知识是放在旁边的小字,这样共读起来会很顺、就算不讲小字知识也可以单纯带故事读。

↑主故事流畅,延伸知识以下方的讯息框呈现(图右),即使不带入知识也可顺利共读。

要说缺点的话,有些人觉得画风不太真实、太像绘本,然后书末最后的小知识单元用漫画呈现,也不是每个人都能接受,我自己觉得可惜的地方则是音档沈闷了点。

↑本有些人不爱用漫画方式

共读建议:

我觉得这种作法就是适龄更广,年龄小的就先看前面的故事,由于故事通顺流畅,就算听不懂原理也能当绘本看,然后视孩子吸收状况,可以再第2-3次共读时再慢慢加入旁边小字的知识。

趣味想像度:魔法科学苑>科学OK>自然科学启蒙

架构完整度:自然科学启蒙>科学O>魔法科学苑

引导上手度:科学OK>自然科学启蒙>魔法科学苑

内容编排细节比较:以同一主题「声音」为例

自然启蒙《到处都有声音》

重视「观察」「引导提问」,即使在介绍生活中随处可见的声音,也会花一页篇幅引导你回想那是什么样的声音呢,至于深度上,由于这本在分级上被归类在第一阶,所以知识面上没有其他两本来的深。

↑自然科学启蒙擅长使用引导观察的方式,带孩子先从「认识周围有哪些声音」开始。

最像课本、像参考书,有条理的、有引导性的把声音介绍完,虽然趣味度较低,但知识架构最完整坚固。

魔法科学苑《这是什么声音啊》

这套书大概分两种方式呈现内容,「冒险故事」跟「平述介绍」,而声音主题这本,是属于平述介绍,老实说光看书实在难以下咽,不过光碟音档却是相当精彩,充分利用音效、一问一答、带出主题知识,是这套最大的卖点。

如果孩子已有知识基础、也喜欢魔科的编排,配合绘本播放趣味性满分的音档共读,在视觉跟听觉双重效果下,我觉得吸收效果远高于其他两套。(前提是孩子喜欢的话)

科学,OK《声音是怎么产生的》

以绘本角度来看,觉得这本的故事最有意思,故事从一个可以吸走任何声音的吹笛手开始,许多村民受不了的婴儿哭声、砍柴声、喇叭声等,都拜托吹笛手带走,结果陷入无声的世界时竟开始感到恐慌,进而带出声音的重要性。

故事性强、趣味度高,介于绘本跟科普之间,从吹笛手带走的每一种噪音时、再带入「为什么有这些噪音」「什么叫噪音」「声音如何传递」的知识,这种共读起来比较有趣、也比较投入,也最不像课本。但就是如前述提到,后面漫画的呈现和平淡的音档,是比较不受欢迎的部分。

共读如何安排

当然,如果孩子对科普有兴趣,三套一起安排共读自然最能同时兼具知识和趣味(并非只三套都买,可以和我一样都从图书馆借阅),那要如何安排呢?

STEP1、在幼儿有了基础认知后,可以先从《科学,OK》的几本动物主题开始→

STEP2、接著可开始穿插共读《自然科学启蒙》的第一阶段→

STEP3、进行一阵子若孩子累积一定基础知识、共读量大,可开始挑选1~2本先前接触过主题的《魔法科学苑》试试反应→

STEP4、同时继续《科学,OK》的其他有兴趣的单元、和《自然科学启蒙》的第二、三阶段→

STEP5、最后是《魔法科学苑》较深的科学主题和《自然科学启蒙》第四阶段

提醒:以上意见和共读安排仅为个人经验分享,并非通用准则,实际情况会因孩子而不同喔