美日潜艇无所遁形 中国电科「光纤水听器」实物曝光

▲中国电科第23所展出的光纤水听器岸基阵列实物图片,证实解放军已开始在东海南海构筑反潜大网。(图/翻摄自北国防务)

大陆中心/综合报导

构筑近海强大反潜大网,中国电科第23所在月初中国国际国防电子展上罕见展出「光纤水听器」岸基阵列的实物图片。据了解,该水下声纳阵列的外观类似电缆,在海底绵延上百公里远,是利用「深海声道」原理的远程探测器,未来建成后将在东海、南海让美日潜艇无所遁形。

微信公众号「北国防务」指出,中国官媒在去年5月就曾证实将投入5年、花费20亿人民币在东海与南海建立海底科学观测网,同时也在上海临港设立监测与数据中心储存获取的数据。当然海底科学观测网除了推动地球科学与全球气候的科学研究外,也将满足中国的国防需求,一般认为其指的就是在水下部署声纳阵列,借以作为反潜的远程预警。

同样在2017年5月,中国电科第23所声光探测首席专家陈小宝的先进事迹曝光,其主要成果就是海底科学观测网的主要耳目「光纤水听器」。时隔1年后的中国国际国防电子展上,中国电科第23所便首度光纤水听器岸基阵列的实物图片,让外界得以一窥反潜大网中看不见的「千里眼」。

▼美军洛杉矶级核潜艇「夏延号」(USS Cheyenne SSN-773)。(图/翻摄自U.S. Navy)

据介绍,多数人会误以为水下声纳阵列会像是防盗警报器般,只能探测到从上面通过的舰船。但其实水下声纳阵列是利用「深海声道」原理的远程探测器,其源自于美国科学家于1937年在大西洋观测到的现象。研究指出,当炸药在约5千米深的海床引爆时,其低频声波传递比预期的远,似乎除了海面与海底的多重反射外,低频声波在深海有个「隐密通道」可以更低的损失率传递到更远的距离。

麻省理工的科学家同时对深海的温度与密度进行量测,绘制出声波在不同深度的速度变化,发觉在特定的深度区间,声波以特定角度射入后,会像光纤一样上下反复折射,由于其能量传递的耗损比多重反射更低,也就形成神秘的「深海通道」。

随著技术进步,水下阵列延长到上千公里,可以听到更低频的更远处声响,并用分段阵列方式产生更窄的被动波束,以提升测向的精确度。然而,由于水下听音阵列是一种被动探测器,判断不出声音传递了多久的时间,也就无法像雷达一般测量出目标的距离,必须综合不同位置的阵列才能进行三角定位。

既然「深海声道」是因为海底温度/密度变化所形成,当然声波传递的参数也与海水的环境特性有关,因此水下听音阵列需要搭配大范围的海洋环境实时监控来校正数据。中船工业集团在2016年的「十二五成就展」展出过完整的海洋观测网模型,借由海底电缆与光纤作为电力与通讯网络,来支持外海海床上的声学接收阵列与多种环境监控装置,主要目的就是协助声学接收阵列分析出准确的目标信息。

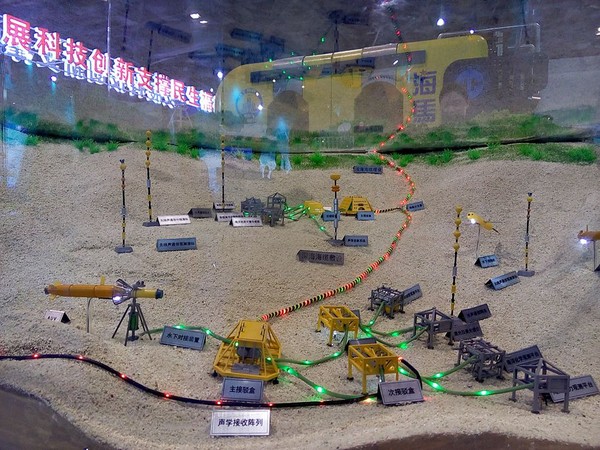

▼中国在2016年首度公开海底观测网系统模型,不仅有大量的水听阵列,还有通信光缆、无线声通信观测潜标、主/次接驳盒、水下工作站、自主式水下无人潜航器。(图/翻摄自中华网)

文章指出,此次中国电科第23所曝光的水下阵列也是采用光纤技术,这是将光纤缠绕在易延展的塑料管上,当声波使塑料管产生细微变形,就会导致光纤长度发生变化,使传递的光信号出现相位差。由于光纤可顺便将光信号传递到远处,不需要额外的电子装置与信号,具有构造简单与重量轻的优点,而美国最新的维吉尼亚级潜艇也是采用光纤听音阵列技术作为侧视舰体声纳。

由此可见,水下听音阵列完全靠频率来分辨目标与背景噪音的不同,一旦出现新的潜艇,或者潜艇在大修后改变频率,此时要如何「听音辨艇」,将可借镜美国的「音响监视阵列系统」(SOSUS)的构想。其结合反潜机速度快、航程远特性,在SOSUS一标定出可疑接触方位后,可在短时间内前往附近海域投下声纳浮标,平时可以确认目标型号并记录到声纹数据库,战时就可对不明潜艇发动攻击。

▼解放军高新6型反潜机未来可能搭配水下听音阵列组成反潜网。(图/翻摄自大陆军网)