何謂需求?何謂需求量?

我想,沒受過專業訓練的人,用國民基本常識來回答「需求」與「需求量」問題。所謂的需求,就是指有買方和賣方,買方想買東西,這件事情所有餐與人員所構成的場景或者這樣的一件事情,就叫做需求,簡單來講,就是想買東西的慾望。(吼,講這麼多還是講不清楚哩!) 那所謂的需求量,就是需求量嘛!就是需求的數量嘛,有公式 Qx = f(Px; Py, I, R, ...)。Qx 是需求量,由x的價格、以及其他產品的價格,還有收入,以及其他參考條件所決定。哈,還是講不清楚!

經濟學是數學,所以有很明確的定義。

所謂需求,以卡洛斯需求理論來看,人的需求由最底層對於基本生活必需的需求,被尊重的需求,被接受的需求,一直到自我的實現。而為了滿足這些需求,在人類社會中,就創造出的許多活動與行為。

而經濟學家則觀察到這樣的現象,為了簡化模型以及預測未來,便將繁複的經濟活動,而提出各式的數學模型。相對於需求,於是就有所謂的需求模型的產生。以需求量為觀察之結果,搭配各種主要以及次要的變數,就變成了所謂的需求函數。

需求函數可以簡寫為 Qx = f (Px; Py, I, R...),其中 Qx 便是需求量。

需求量定義為某個商品x,在一定的時間之內(1),其他條件未變,亦即亦即Py, I, R... 等參數的情況(2),給定商品的價格(3),潛在的購買者(4),對該種商品願意且有能力購買(5) 的數量。

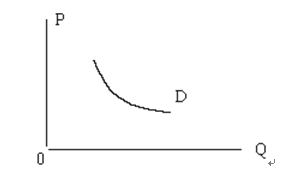

我們可以透過各種方式,嘗試取得 Qx 與 Px 的對應關係,亦即給定 Px 可以由市場中計算或統計有意願購買者的數量而得知 Qx,然後將這組對應的數字,呈現於座標軸之上,以Qx為X軸、Px為Y軸,畫出一條曲線,稱之為商品x的「需求曲線」(Demand Curve)。

我們現在嘗試改變其他條件,將會影響這條需求曲線。

改變商品y的價格Py,當Py上升時,商品x的需求曲線右移,亦即Qx增加,商品y即稱為互補品。若商品Py下降導致Qx降低,亦即需求曲線左移,則稱商品y為商品x之替代品。

當所得 I 增加時,商品需求曲線右移,亦即Qx同步增加的情況,稱商品x為正常品。反之則稱為劣等品。