豐臣秀吉出兵朝鮮 努爾哈赤主動援朝多番遭拒

外患,朝鮮敏感度比明朝為高。

明朝萬曆二十年(公元1592年),日本太閣豐臣秀吉出兵15萬,渡海征討朝鮮,是為「壬辰戰爭」。朝鮮由於長期的朋黨之爭致軍備廢弛,根本無力抵抗,日軍很快席捲整個朝鮮半島。朝鮮宣祖李昖逃到鴨綠江的義州,向明朝求援。

豐臣秀吉坐像 (網上圖片)

明朝派大將李如松率軍援朝,明軍先後與多次擊退日軍,挫其銳氣。可是,日軍數量很多,又長年作戰,戰鬥力驚人,相反明軍在一系列戰鬥後陷入疲憊,朝鮮軍隊更不堪一擊。在明軍與朝鮮軍之外,有另一方主動建議出兵朝鮮抗日-努爾哈赤。

努爾哈赤當時基本統一建州女真,人強馬壯,但他還是明朝冊封的建州左衛都督、龍虎將軍,還未反明。努爾哈赤非常恭順明朝,多次親往北京朝貢,所以明朝對他的印像很好。

壬辰戰爭爆發後,努爾哈赤得到消息,他的駐地與朝鮮相鄰,於是努爾哈赤直接上書明朝兵部尚書,主動率軍趕朝參戰。明朝朝廷對此非常歡迎,不過朝鮮君臣非不高興,反而驚恐萬分,據《李朝實錄》記載:「有建州衛老乙可赤(即努爾哈赤)來救之言。若然,則我國滅亡矣。」

描繪日軍在釜山登陸情形的朝鮮畫卷 (網上圖片)

然而,他們認為努爾哈赤出兵朝鮮,名為援助,實有所圖,朝鮮戶曹判書李誠中建議,「老乙可赤出來之事,不可不速拒。」結果,朝鮮宣祖上書萬曆皇帝,表示不願意接受努爾哈赤的援兵。

可是,努爾哈赤並不甘心,他趁到明朝朝貢時,以「今朝鮮既被倭奴侵奪,日後必犯建州」為由,提出「原有馬兵三四萬、步兵四五萬,皆精勇慣戰……待嚴冬冰合,即便渡江征殺倭奴,報效皇朝」朝鮮君臣聞訊後更恐慌,趕緊接連上書,陳述自己與女真有積怨,認為女真軍隊一旦進入朝鮮,則「先墓不保,憂憤成疾,益無以自效。」

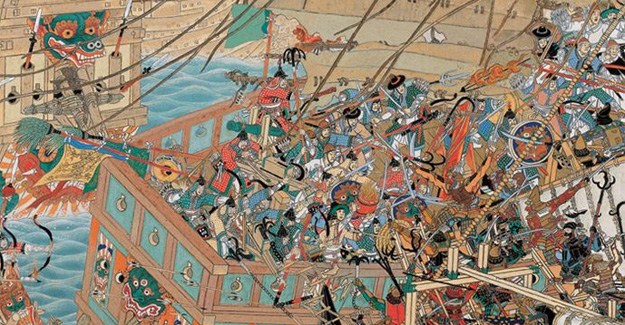

日人屏風描繪朝鮮與日本海戰圖 (網上圖片)

由於朝鮮方面態度堅決,明朝也只得拒絕努爾哈赤的要求。不過很快三方議和失敗,再度爆發戰爭。萬曆二十六年(公元1598年),努爾哈赤致書明朝總督邢玠,表示願意親率兩萬軍隊,入朝支援明軍。邢玠對此表示歡迎,然而又一次遭到朝鮮方面的強烈抵制,朝鮮官員梁布政以若許韃子征倭,則天朝兵馬多少,朝鮮兵強弱,山川險易,無不詳知,所關非細,決難聽從」的理由加以拒絕。

總督邢玠對此非常不解,事後他與朝鮮方面負責接洽事務的官員李元翼交談,曾論及此事。李元翼解釋道:「此亦一倭子也,調韃子而殺倭子,是又添一倭也。小邦聞之,不勝驚駭,豈有肯許之理乎!」

也就是說,在朝鮮君臣看來,努爾哈赤和豐臣秀吉一樣,況且他們和女真一直存在積怨,多次發生邊境衝突(壬辰戰爭期間,女真族確實有「趁火打劫」,但被朝鮮擊退)。一旦努爾哈赤入朝,他可能會藉此了解朝鮮虛實,甚至遭他們控制。因此,朝鮮君臣才感恐慌,一致拒絕努爾哈赤出兵請求。

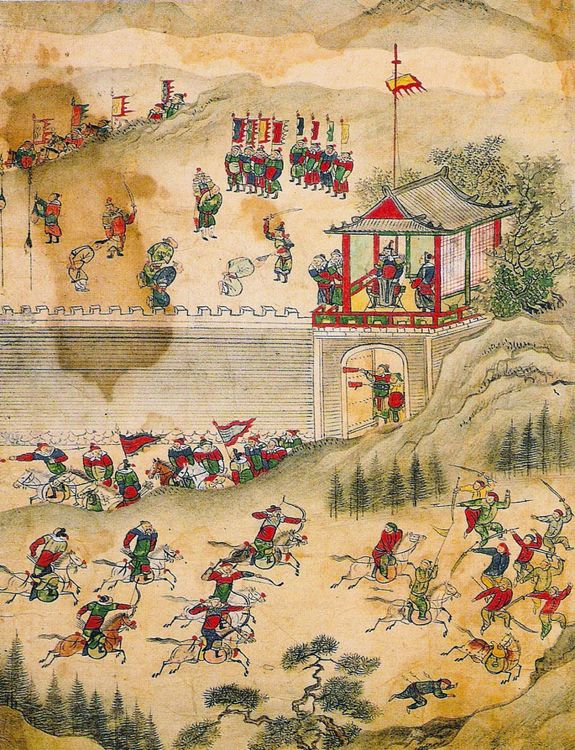

朝鮮描繪「北關大捷」,為壬辰戰爭期間,朝鮮軍隊抗擊日本侵略及北方女真族入侵的戰爭 (網上圖片)

其實努爾哈赤請求出兵的目的很多,一方面以此繼續向明朝表示忠心,然後擴展自己的實力,另一方面他還可以藉機了解朝鮮境內情況,以及明朝軍隊、朝鮮軍隊的戰鬥力。努爾哈赤有野心,朝鮮較為敏感,早已察覺,而明朝對此依然蒙在鼓裡。二十年後,也就是萬曆四十六年(公元1618年),建國稱汗後的努爾哈赤七大恨誓師,正式劍指明朝。