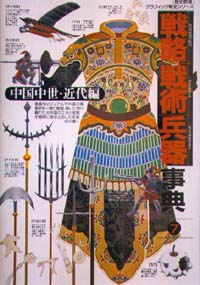

書介--《戰略.戰術.兵器事典:中國中古篇》/黃宇暘

※ 左圖為該書日文原版封面,右圖為重新設計過的中文版封面。出版項為:來村多加史、坂田新、李天鳴、周維強等撰,《戰略‧戰術‧兵器事典Vol.7 中國中古篇》,板橋:楓樹林出版事業有限公司,2012.06,初版一刷。ISBN:978-986-6023-24-8

喜好軍事事史的讀者,最近又多了一套值得收藏的大作,即楓書坊所代理日本學研パブリッシング的《戦略•戦術•兵器事典》系列列叢書。這套書是由日本學研在 1990年代陸續出版印行,向來以精美的圖表說明和專業學者執筆的深度文章而著稱。整套叢書涵括的時間範圍有中國古代、日本戰國、歐洲近代等,這次要跟各位介紹的即是中國中古篇。

↑ 紹興十年(1140)5至6月金軍南侵河南之役經過示意(作圖:林加豐)

中國中古的兵器和戰術演進,在史普類出版領域向來較少著作。而楓書坊不是僅將日方原書《戦略戦戦術兵器事事典(7)中國中世・近代編》取得版權後翻譯而已,還請任職於國立故宮博物院的著名軍事史學者李天鳴及周維強,撰寫該書的〈兵制〉、〈金•南宋大戰〉、〈薩爾滸之役〉與〈李自成之亂〉幾個章節。這不僅增補了中文版獨有的專業文章,也可讓讀者窺見國內學者與日方在史事解讀上的觀點差異。

此一系列叢書的編排方式,主要都係以武器和裝備的介紹為始,再利用電腦繪圖還原古代城墎的配置,最後依序圖解各類戰役與戰術的發展演進。首次接觸此書的讀者,通常會為其分量十足的銅版彩頁圖片所驚艷。其內容擅長利用圖片說明,如開頭的〈裝備〉篇,先依序對中古以來的各類冷兵器及火藥兵器做了詳盡的介紹,搭配繪製精美的彩圖。接著講解元大都、登州蓬萊水城與南京聚寶門等歷史要衝的設計,並藉此解釋〈裝備〉篇的武器在野戰和攻城時的使用方法。而談到北京八達嶺長城的構造時,還利用剖面圖的方式點出其為磚石並用建築,進一步說明垛牆的構造,可使讀者瞭解城牆的基座、切石、磚以及土石在建成城牆時的配置方式。然後鉅細靡遺的解釋望樓、敵臺和馬面等城塞建築的作用與防守的操作方法。

此外,這一系列叢書的特點之一在於細心的將引用古書的艱澀文字轉換為淺顯易懂的表格,並與其他篇章的內容相扣合。如談宋代步卒甲冑的編織,就透過長條圖讓讀者明瞭,隨著盔甲製作工藝的演進,甲冑單片的重量雖然逐漸下降,但卻因防禦增量而使整體重量逐步增加。這種步卒的重裝化現象使得機動力下降,恰好對應到該書〈戰陣〉篇中所提,唐代以後追求機動力和彈性,因此讓騎兵輕裝化的潮流,可讓讀者逐步瞭解各時代戰術及戰略側重的重點和演變。

又如李天鳴所撰〈金•南宋大戰〉篇中,也將紹興十年金軍南侵河南,以及嶽飛如何反攻的史料文字記載,轉化為普通讀者易懂的戰略示意圖。而古戰場的地點更搭配上數量豐富的實地照片或CG圖,可說誠意十足,也可視為是出版社編輯這系列圖書時,力圖做到雅俗共賞的表現。

另一個比較有趣的部份是,如該書〈戰陣〉等篇的日籍作者島村亨,認為古代戰車的戰陣並未流傳到後世,最多隻有其精神留存,因此在其文中不提戰車,專門探討重裝甲騎兵,這和國內軍史學界長期以來忽視中世紀(尤以明代)戰車發展的現象一致。而周維強所撰寫該書的〈薩爾滸之役〉卻正好相反,不僅點出了搭載了火器的車兵,其防禦和突擊能力對明軍的重要性,更可看出山海關總兵杜松冒進而遠離車兵,導致被各個擊破,實為明軍戰略崩盤的開始。因此作者最後指出,由於明軍各路主將對戰車和防禦戰的忽視,主動放棄了自身的戰術優勢,加上後金軍對四路明軍的情報工作確實,並屢次誘使明軍車騎分離,然後再分別擊潰,實為薩爾滸之役的失敗主因。這也是該書中專業性十足,論點亦相當特殊的一篇文章,值得一看。最後,文末還加上大量附錄如〈兵家〉和〈歷代王朝〉篇,介紹古往今來的名將如李靖、郭子儀、嶽飛、鄭成功和努爾哈齊等人的生平,以及魏晉以來諸王朝的興衰簡史。可以讓一般讀者快速的掌握書中內容的背景知識,也是該系列叢書的一項細心的特色。

↑ 與明軍交戰的鑲紅旗軍精銳。依照八旗制度劃分而成的8個集團,不僅是軍事集團,同時也是社會集團,並具有行政組織單位的功能。也就是說,這種制度是將軍事組織與社會組織結為一體,繼承自亞洲內陸遊牧國家的傳統。(薩爾滸之役,插圖╱伊藤展安)

整體來說,這次所閱讀的《戰略‧戰術‧兵器事典》第七冊〈中國中古篇〉,確實是近年來市場上不可多得的優質軍事類圖書。精美的繪圖及表格,加上專業性與通俗性兼顧的文章,翻譯的品質亦高出坊間翻譯書籍許多。更重要的是,這本書的日文原版已經很少得見,原書在網拍時常賣到900至1000圓不等,而中文版原價380圓,網路通路甚至可以找到285圓左右的。CP值之高,讓人不禁覺得楓書坊的生意真是做興趣來的。物超所值,強力推薦各位不妨買來看看,絕對不會後悔的。

* 本文作者黃宇暘,為淡江大學歷史學系碩士