第八世代:SONY PlayStation®4 Pro

原以為「憋的電玩主機故事」序列文只會停留在 2007 年「第七世代的 Wii 主機」這篇,沒想到 10 年後的今天(2017年),又再度更新這系列的文章。當時我在文章內寫了這段話:

「希望 21 年的家用電玩主機故事停在 Wii 就好,至少別再有 XBOX 360,或是 PS3 的故事文了…人生還有太多事要做,宅住打電玩,可能永遠找不到幸福吧?」

如今看來這個希望是另類的破滅。不過這篇文章並不是介紹 XBOX 360 或 PS3 ,也算是「沒了希望,還不到絕望」。至於最後的兩句,勉強對了一半。幸福沒有找到,這十年來出現重大的轉變,昔日的美好逐一離我而去,值得留戀的事覺得越來越少,心境上轉變了不少,也學習到許多人生課題。「祕境探險」這款系列遊戲的實況影片,已讓對電玩許久不感興趣的我,在近期燃起一絲絲對遊戲的感動,前陣子在沒有 PS4 主機的情況下,寫下它的文字劇情。然後又在一連串不經意的巧合下,跌入這個坑,買了一臺 PlayStation®4 Pro。

就這樣,「憋的電玩主機故事」系列文又有繼續寫作的理由了。依慣例這篇 PS4 Pro 不會有開箱文,僅個人的電玩故事與心得感想。

第八世代家用主機的陣營變化

家用電玩主機於 2012 年末起進入第八世代至今,由任天堂搶先發表 Wii 後代機種 Wii U 開始。不過第八世代普遍以 SONY 與微軟陣營於 2013 年末,各自發表 PlayStation®4 與 XBOX One 兩大陣營作為代表。

(一)任天堂於家機市場的殞落

往前回顧上次系列文章的這 10 年間,不僅原文章平臺無名小站倒了,換成現在的痞客邦,電玩遊戲各方面也都發生了巨大變化,間接應證了我在 10 年前寫下幾段文字(第七世代:Wii):

「PS3 和 XOBX 360是深度的經營,以高畫質和音響取勝的這兩款主機...Wii的出現,是廣度的發展,讓更多人可以更快、更直接的體會遊戲的樂趣,這些人當中,有一部分是這輩子才第一次玩遊戲」

「家用電玩的主機市場即使相當龐大,但卻也是弱肉強食、殘酷至極的生態,就算Wii、XBOX 360、PS3經營的遊戲市場族羣各有一片天,最後還是會回到捉對廝殺的檯面上,終究有人會淘汰出局。」

首先是深度玩家依舊黏著在 PC 與 XBOX One / PS4 平臺上,而這些年智慧型手機造就手遊的崛起,吸走大部分的廣度遊戲人口,對任天堂造成極大衝擊,即便任天堂於 2012 年端出第八世代 Wii U 至今仍無法挽回頹勢。日前發表最新遊戲平臺「SWITCH」強調掌機與家機兩用的特性,後勢有待觀察。但可確定的是,任天堂目前已經從主流家用遊戲主機中完全敗陣下來,只能從掌機霸主的優勢另闢藍海,伺機反撲了。

(二)打破「一主機 = 一世代」鐵規則

第八世代始於 2012 - 2013 年,至今約四年多的時間,差不多已來到新的次世代主機規格流言期。然而 PlayStation®4 已於 2016 年下半正式發售了強化版機種 PlayStation®4 Pro,XBOX One 也發售強化版 XBOX One S(One X 於 2017 年底預定),這些強化版主機與原始主機相比,效能都有倍數的成長,但並未被歸類於新的世代,原因是遊戲平臺要求開發商,必須嚴格遵守相容性規範,也就是發表的新遊戲必須同時對應新舊兩版主機才能上架,不得讓新版主機用戶獨享特定內容。其強化的部分只可用來提升遊戲體驗,如用於更精細的畫面或更流暢的幀數。此項政策是以前所不曾見過的。

或許是因為第八世代的主流主機採用與電腦相同的 x86 架構,在硬體推進與軟體提升上都有相容性經驗可循,所以才能打破「一主機 = 一世代」的規則。

至於下一世代是否與八世代相容,或者即使不相容時是否也要有這種玩法(一世代多主機),目前看來眾說紛紜。在我看來,採用 x86 架構就如同跟隨 PC 的經驗步伐,似乎表示世代的壽命將越來越短,世代分界越來越模糊,維持一部分相容性,對雲端服務與管理的依賴性也就越來越深。

(三)社羣、遊戲直播功能

近年的社羣功能、網路直播風氣的興起,也是第八世代主機必備整合的基本功能,這是與前一世代最大的不同之處。

PlayStation®4 / XBOX One 概述

PlayStation®4 於 2013 年 11 月 15 日上市,Pro 版則是 3 年後 2016 年 11 月 10 日上市。對比了一下,CPU 約 30% 的提升(134.4 / 102.4 GFLOPS),GPU 則有約 228% 的進步(4197.8 / 1543.2 GFLOPS)(來源:PlayStation 4 technical specifications)。但令人不解的是,PS4 Pro 仍不支援 4K 藍光光碟,SONY 身為藍光規範主要供應商,這限制似乎是刻意的。

2016 年 9 月還有一款 PS4 Slim 上市,作為 2013 年原始 PS4 版的改款機種,除了變輕、變薄、功耗與噪音變小、拿掉光纖音訊輸出之外,與原始版的效能完全相同,Slim 版上市之後,原始版直接下架退出市場。對於產品版本,習慣使用表格比較如下:

| PS4 2013 | PS4 2016 Slim | PS4 Pro | |

| CPU | 1.6GHz 8-core AMD Jaguar | 1.6GHz 8-core AMD Jaguar | 2.1GHz 8-core AMD Jaguar |

| GPU | 1.84 TFLOP AMD Radeon | 1.84 TFLOP AMD Radeon | 4.2 TFLOP AMD Radeon |

| 主記憶體 | 8GB GDDR5 | ||

| 4K 支援 | NO | NO | YES |

| 硬碟 | 500GB | 500GB/1TB | 1TB |

| USB | USB3.0 x 2 | USB 3.1 x 2 | USB 3.1 x 3 |

| 無線網路 | 802.11b/g/n Wi-Fi (2.4GHz only) | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi (2.4GHz & 5.0GHz) | |

| 藍芽 | Bluetooth 2.1 | Bluetooh 4.0 | |

| 重量 | 2.8kg | 2.1kg | 3.3kg |

| 耗電量 | 最大 250 W | 最大 165 W | 最大 310 W |

| 定價(NT) | 12,980 (2013 )-> 10,980 (2015.09) | 9,980(500G) / 10,980(1T) | 12,980 |

| 發表日期 | 2013.11.15 | 2016.09.09 | 2016.11.10 |

看過某篇文章介紹,Pro 為了相容性規範,低調進行了不少妥協機制。例如遇到不支援 Pro 增強模式的遊戲時,CPU 會自動關閉部分核心並降頻運作,讓遊戲在接近原始 PS4 版主機的效能下運作,確保遊戲在 Pro 主機下可與 PS4 原始版有相同的表現,這政策對遊戲社羣生態極為重要,維持平臺用戶的基本公平性,降低 PS4 平臺上玩家族羣的分裂可能。主記憶體仍然設定在 8G ,不過看了一些文章才知道,Pro 版似乎還藏了 1G 在某顆晶片裡,透過 SWAP 機制進行切換,讓遊戲在支援 Pro 高品質的環境下,有更寬裕的記憶體資源,由此看來 SONY 為了相容性規範,反而下了更多功夫。

PlayStation®4 與 XBox One 的規格比較如下(資料來源):

| XBOX One | PlayStation 4 | |

| CPU Cores/Threads | 8/8 | 8/8 |

| CPU Frequency | 1.6GHz | 1.6GHz |

| CPU µArch | AMD Jaguar | AMD Jaguar |

| Shared L2 Cache | 2 x 2MB | 2 x 2MB |

| GPU Cores | 768 | 1152 |

| Peak Shader Throughput | 1.23 TFLOPS | 1.84 TFLOPS |

| Embedded Memory | 32MB eSRAM | - |

| Embedded Memory Bandwidth | 102GB/s | - |

| System Memory | 8GB 2133MHz DDR3 | 8GB 5500MHz GDDR5 |

| System Memory Bus | 256-bits | 256-bits |

| System Memory Bandwidth | 68.3 GB/s | 176.0 GB/s |

| Manufacturing Process | 28nm | 28nm |

| Date | 2013.11.22 | 2013.11.15 |

相較於 SONY 在 2016 年發表 PlayStation®4 Slim / Pro 改款,微軟陣營則是 2016 年 8 月端出 XBOX One S ,與預計在 2017 年 11 月上市的 「天蠍座計畫」XBOX One X 來應戰。XBOX One S 對比原始 XBOX One 僅做外觀體積與能耗改善、GPU小幅提升頻率 7%,以及支援 4K 藍光光碟。而 XBOX One X 則是標榜「真 4K」遊戲畫面,各項性能規格皆優於 PlayStation®4 Pro 作為宣傳。

查了一下數據,若以電腦顯卡產品作為比較,PS4 大約落在 Radeon HD 7850(3DMark FireStrike : 43xx),比 RX460(3DMark FireStrike : 49xx)稍弱。PS4 Pro 大約落在 RX 470~480 之間(3DMark FireStrike : 10xxx)。XBOX One 則是落在 Radeon HD 7770 ~ 7790 之間(3DMark FireStrike:約 3000 上下),XBOX One X 則略優於 RX 480。(來源:原價屋顯卡比較、AMD Radeon 400 series)

XBOX One 與 PS4 竟不約而同採用 AMD x86 架構 CPU,也使得三方遊戲公司易於製作跨三方平臺的遊戲(PC / PS4 / XBOX ),不過也因為各平臺的 GPU 表現能力不同,同款遊戲的表現在這些平臺上也出現差異。大致來說,XBOX One 大多落在 720p/60fps,PS4 比 XBOX 好一些,普遍在 900p/60fps,近期的遊戲甚至多以 1080p 為輸出標準。

也因為第三方遊戲開發商跨平臺製作的便利性,使得 SONY 與微軟採取更激烈的手段來維持平臺優勢,砸錢限制或開發只在自家平臺發行的獨佔作品,這部分以 SONY 實施得最徹底,有些膾炙人口的遊戲大作,沒 PS4 主機就根本玩不到。而微軟方面則有衝高 Win10 市佔率的任務,自家遊戲政策就已經同時在 Win10 (PC) 與 XBOX One 平臺上發表,獨佔遊戲大多同時出現在這兩個平臺,也造成部份 XBOX One 與 PC 重疊性升高,部分 XBOX One 用戶往 PC 平臺流動的現象。

然而 PS4 Pro 版雖有超過兩倍的性能,要一舉攀上 4k 標準恐怕是力有未逮,因此遭微軟的天蠍座計畫暗喻為「假4k遊戲畫面」。即便如此,XBOX One X 恐怕也好不到哪,因爲就連現在最強的電腦顯卡 NVIDIA GTX TITAN X,幾乎兩倍於 One X 的性能,實測發現也不能穩定摸到 4k / 60fps 的標準。

既然 PS4 Pro 一方面受限於相容性規範,另一方面也難以達到真 4k 標準的現實條件下,要讓遊戲能充分利用 PS4 Pro 硬體提升的效能,SONY 提供「PS4 Pro Enhanced」標章,內容為「三選一模式」標準讓遊戲商遵循:提升畫質(物件材質更豐富細緻)、提升流暢度(畫面幀數)、提升畫面解析度(4k)。倘若看到遊戲介紹有這樣的標示,代表該遊戲有針對 PS4 Pro 進行三擇一的優化項目,實現的方式則是交給遊戲商自行設計,例如「古墓奇兵 - 崛起(Rise of the Tomb Raider)」對 PS4 Pro 就有完整提供這三種支援模式,並把它放在遊戲選項設定裡,讓玩家自由選擇。

換個角度來看,即便沒有 4K 電視的 PS4 Pro 用戶,在遊戲商的支援下,也有獲得提升遊戲體驗的可能。以「古墓奇兵 - 崛起 試玩版」為例就我個人在 1080p 電腦螢幕上體驗感覺,提升流暢度是最有感的(順暢不殘影),其次是提升為 4k 解析度(在 1080p 上真的有感,畫面會清晰一點),最無感的是提升畫質(只在某些物件的渲染效果出現微小差異,大部分時間感受不到)。

總結說來,PS4 與 PS4 Pro 在相容性規範約束下,遊戲體驗上的差異不大。除了優化遊戲體驗,Pro 版在某些功能也有明顯且直接的提升:

- 遊戲影片串流從 720p 提升到 1080p,表現在直播(60fps)、遙控遊玩(60fps),以及遊戲錄影(30fps)上。

- 遊戲截圖從 1920 x 1080 提升至 3840 x 2160,遊戲若不支援時會出現細微鋸齒狀。

在臺灣 PS4 Pro 的售價 CP 值完爆 Slim 版(據說在國外,Slim 版實賣價格的 CP 較高),因為從電腦顯卡等級的角度來看,一張 RX480 定價就要 8~9 k,RX460 約3k,所以 Slim 版大多以多一支把手(定價 1,780元)或搭配特定遊戲組合包來進行販售。即便如此,Pro 版在臺灣仍然熱賣,現在仍處於容易缺貨的壯態,除了 CP 值,支援 4K 顯示相信是 Pro 版最大的賣點,一臺 50 吋 4K 電視已來到兩萬臺幣有找,一般家庭可負擔的價位。

入手第一印象 & 初感想

原本只是打算收藏 PS4 遊戲,看看實況主玩玩遊戲、過過乾癮即可。最後為何購入這臺 PlayStation®4 Pro,算是時間上一步步巧合,終究跌入這個坑。

某天偶然發現博客來網購上所剩不多的「祕境探險 1-4 完整包+贈品」(2,190 元含贈品「雙手把座充」),觀察兩天庫存之後,索性決定買來收藏(沒有 PS4 主機),期待將來有一天模擬器出現之後,屆時再拿出來回味。沒想到收到遊戲的當天,臉書出現一則 PlayStation Store 官方的折扣廣告,兩款遊戲的數位版在 2017 年 6 月 21 日以前都有特價,所以只好跟博客來退貨(全新未拆),再「設法」上 PSN 購買(網站用信用卡刷不過的問題,只能依 PSN 客服建議到 7-11 買預付卡點數)。後來博客來竟然連退貨的運費都一並給退了,對博客來的印象大好,陸續加買兩本 79 折的參考書。

就在這個摩門,博客來網站上經常缺貨的 PS4 Pro 亮起可購買的按鈕燈號,觀察了24小時,庫存從 = 10 到隔天 = 2,原價 12,980 販售不須搭片又有信用卡無息分期,6 月 22 日晚上一時心癢就刷下去了,過兩天 6 月 24 日一早就收到了,不過開箱上電又是再過兩天以後的事...XD。

我在博客來買到的這臺,據說是 2017 年 6 月 20 日到貨的這批,機身是 2017 年 5 月出廠,從這批開始,外包裝會加印支援 4K HDR 的黃色標誌,可用來識別買到的是不是庫存或退貨機。拿到後第一眼感覺是這臺機器怎麼是又大又重,和外型印象完全不搭,感到有些意外,令我回想起當初 XBOX 初代機登場的氣勢。又花兩天上演「一束鮮花」的故事,特別整理出一個地方把它安置好,搞得腰痠背痛...XD。

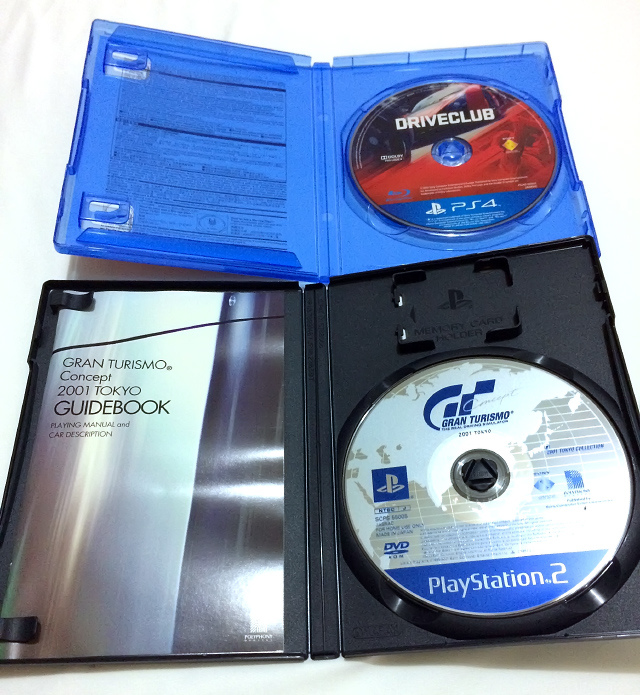

遊戲方面除了先前提到的折扣活動的「祕境探險4」數位版,我也到實體電玩店家購買一款實體光碟遊戲「DriveClub 駕駛俱樂部」,因為這遊戲並不在這次的折扣活動範圍,光碟版實賣價格也比數位版便宜,也能順便測試主機的光碟機是否正常。打開光碟盒子除了一張遊戲光碟之外,其他什麼都沒有,和 PS2 原版光碟遊戲內附精美遊戲手冊相比,PS4 光碟遊戲包裝內容,陽春到令人以為買到盜版,收藏價值大跌,這點又是令我感到意外的地方。爬了一下文,這是個趨勢,已有不少光碟遊戲採用這類包裝了。

沒想到有了遊戲光碟還不能直接玩,啟動遊戲光碟之後,還花了一個多小時的時間下載 18G 的遊戲更新檔才能啟動,之後且每次啟動遊戲還得放入光碟纔行。看來遊戲光碟的功能只剩下啟動遊戲,以及不玩了可以轉二手賣掉,換言之光碟不再是遊戲內容載體,已經被雲端服務取代了。而遊戲與網路服務深度捆綁之後,也會有效遏止盜版遊戲的生存。

另外,主機運作的風扇音也比預期大聲,在玩祕境探險 4 的時候,還沒進入遊戲畫面,就能聽到類似飛機起飛的聲音,比我的黑蘋果電腦還吵,聽起來令人感到有些不安,但也有另一種說法是,若不吵的話,反而得擔心主機的散熱問題。研究了一下 PS4 Pro 的散熱氣流,發現它的散熱孔藏得很隱密,排出來的熱風量也不小,USB 隨身碟插在主機後埠一段時間後,拔出來時隨身碟有燙手的程度,溫度似乎太高了些,希望這情況是正常的。

分享功能&感想

PS4 分享功能的概念,與 iOS 相當的雷同。iOS 可將螢幕截圖、拍照、錄影的結果,一律存放在「相片」App內,並可透過分享功能,把檔案透過各種支援的方式傳出去,PS4 也是一樣的概念,所以使用上可說是毫無障礙。PS4 所存放的錄影或螢幕截圖,更可複製到 USB 隨身碟上。例如 DriveClub 這款遊戲可在賽事或重播中隨時開啟拍照模式,光是玩這個就可以消磨很多時間,「拍」出來的照片相當逼真,尺寸最大為 3840 x 2160(Pro 版纔有 4K 尺寸截圖)。可惜這遊戲並未對 Pro 優化,1:1 檢視有細微的鋸齒感。

下面是 PS4 版 DriveClub 與 2004 年 PS2 版 GT4 拍照模式對比,讚嘆科技的進步。(感謝讀者回應勘誤)

週邊設備

(一)影像輸出

以前的家用主機大多支援兩種以上的影像輸出方式,且全都得透過主機上唯一的特規視訊埠輸出,附贈的線材幾乎都是基本堪用型 AV 端子線。用戶若想得到更好的畫質,都得另外付費添購對應主機特規的線材。到了第八世代,這個亂現象終於徹底被終結了,已全面採用 HDMI 數位輸出。

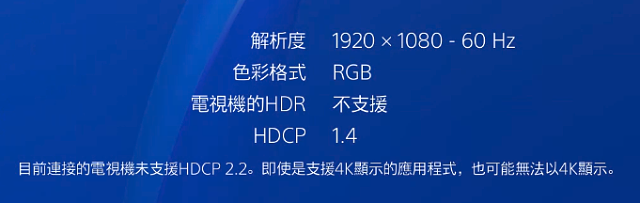

然而此時「支援 4K」才剛形成業界標準,這讓 PS4 Pro 的 HDMI 輸出 4K 之路滿佈荊棘,現階段選購對應的輸出周遍設備時必須做足功課,否則容易踩到地雷。像我之前特別多花幾百元,選一條標示支援 4k 的 HDMI 線材,現在才知道被包裝的 4k 誤導了,只支援到 1.4 標準的 4k@30fps,不支援 2.0 標準的 4k@60fps。

提到 PS4 Pro 的 4K 規格,會先聽到幾個專有名詞:

- HDCP 1.4/2.2: 兩者不相容。PS4 會自動偵測並選擇其一。(WIKI)

- HDMI 1.4/2.0:2.0 向前相容 1.4。PS4 支援自動偵測適合的版本。(WIKI)

- HDR (WIKI)

WIKI 的資料恐怕也是很難一次搞懂,不過是可以用簡單的方式做結論。若要讓 PS4 Pro 完全發揮 4K 的輸出效果:

- HDMI 連接線必須支援 HDMI 2.0 以上(18Gbs)。PS4 Pro 附贈的 HDMI 線已滿足此條件。

- 電視除了支援 4K 顯示,還要能支援 HDMI 2.0 輸入,與具備 HDCP 2.2 與 HDR 解碼。 基本上知名的家電品牌 4K 電視,已經具備這些條件。

(二)聲音輸出

PS4 Pro 除了透過 HDMI 介面可輸出聲音之外,也保留了光纖音訊介面。在 DUALSHOCKS 4 手把上也有 3.5mm 耳機+麥克風埠,都是自動偵測對應。手把上的 3.5mm 耳機+麥克風 4極埠,據說是 OMTP / CITA 自動偵測,但也有人反應 CITA 不能運作。

本來以為 PS4 支援藍芽耳機是理所當然的事,結果我錯了。配對時它就直接告訴你不支援,上網 Google 了一下才發現,就連 SONY 自家的藍牙耳機也未必支援。PS4 支援的無線耳機似乎有特定型號,走的並不是藍芽的協定,而是 2.4GHz 的無線訊號。若想讓藍芽耳機與 PS4 連線,需購買特定的藍芽發射器,且不一定有完整的麥克風功能。

遙控遊玩功能

PS4 主機有個特別的功能叫「遙控遊玩」。基本的運作架構是,DUALSHOCKS 4 遊戲搖桿用 USB 與電腦連接,用戶就可以使用電腦,將主機的畫面與聲音,透過網路串流到該電腦上進行遊玩,PS4 Pro 最高可支援到 1080p/60fps。遊戲聲音可透過電腦選擇對應的音效輸出裝置,手把上的耳機埠也是其中一個音效輸出裝置,大部分時間還滿順暢的,且感覺不到延遲的現象。

在遙控遊玩的時候,無法使用主機的遊戲錄影存擋功能,但可以儲存遊戲截圖。

後語

購入 PS4 Pro 主機之後,「憋的電玩主機故事」已堂堂邁入 30 年的時間。一路看下來,最早的一人或兩人即可製作的 2D 動作遊戲,到現在所謂 3A 超越電影、上百人製作規模的 3D 遊戲大作,家用遊戲產業的發展,可說是巨大到難以想像。但這條進步的道路還未停歇,當前的 4K 120fps / VR / AR / 人工智慧技術,要普及到家用電玩、人人可負擔觸及的程度,應該還有很遙遠的路要走。

而即使現在的電玩科技做到極度逼真的感官效果,但我仍依稀記得,第一次透過手中的控制器,操控電視機裡的主角任意跳耀奔跑時,心中那份單純的驚奇與美好,遊戲初衷如此而已。

只不過這些年隨著年齡成長與灰暗的人生經歷,卻對這個世界漸漸地失去關注與熱情:越來越不與人互動,甚至於越來越少發文了。如今「再度擁抱家用電玩」的目的,是希望讓自己能重新審視這個世界上的美好事物,重新關注這個世界的脈動。