民初女生模仿男人穿「旗袍」 没想到背后思想这么潮!

▲「旗袍」的出现与当时女性为了追求男女平等有关,跟现在一般认为要秀身材是两回事。(图/视觉中国CFP)

文/时报出版提供

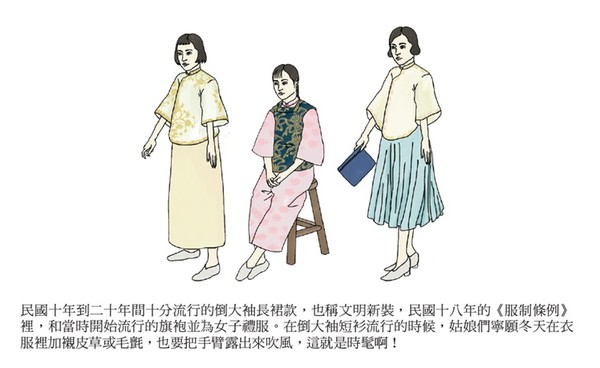

不久之前,我们学校举办了每年一度的文化创意大赛,参赛队伍中有不少都是以清末民初为故事背景。虽然看著年轻的女角们身穿倒大袖短衫搭配或长或短的黑裙子,让我忍不住心中吐嘈:「妳们太前卫了,这造型提早十年了吧?清末不是这样穿啦……」但总体而言,服装设定还是大有进步──记得几年前,设定在这个时代的故事里,夫人小姐们可都是穿著露大腿的旗袍满舞台转呢。如今她们能注意到清末民初的女性不穿旗袍,已经很不错啦⋯⋯(不知道这「教育成果」,到底是哪部电影或电视剧的贡献?)

旗袍,大概是现代人生活中最常接触的「传统服饰」了吧。因为它的名字,让大家理所当然地认为它是直接由清代旗人女装延续而来。但是这种直觉联想却忽略了一件很重要的事:清朝时「男从女不从」,不在旗籍的民女根本不穿满式袍服,广大人民群众怎么会把旗人女装当作「传统服饰」呢?

因此在民国元年规定的国民礼服里,虽然把满式的男子袍褂定为礼服之一(因为汉人男性本来也这么穿),可是女子礼服就采用汉式的上衣下裙款式──毕竟那是绝大多数妇女穿著、并公认的正装造型,原则上家家都有,无须为了政府规定而另行置备,也算是便民的考量。而满人依然保留著原本的旗装,现在网上能看到的满人婚礼老照片,有不少其实都是民国以后拍摄的。

▲从上衫下裙的各种款式变化来看,当时已经有了时装的概念。(图/翻摄自邓超微博)

模仿男装穿长袍

可若说在清代和民国初年只有旗人会穿旗装,那么今天的「旗袍」又是怎么出现的,又是怎么变成我们心目中的经典服饰呢?

这是个好问题。前面说到,因为服装惯例根深蒂固,汉人女性不太会去模仿满人的女装。但是,这并不妨碍她们模仿男装──晚清以来,女著男装就是女性极为「进步」的一种打扮,民国建立以后,各种西方风潮传入,读了几年新式学堂的女青年追求男女平等,决心反抗传统女性形象,如外观上的「三绺梳头,两截穿衣」,男女平等从自身做起!于是她们把裙子当成几千年来女性受压迫的象征,毅然抛弃,模仿男人穿起了一身长袍。

因此,张爱玲在《更衣记》中如此形容早期的旗袍:「她们排斥女性化的一切,恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。」从传世实物及影像中来看,当时的女用长袍极为宽大,也没什么装饰。若是穿著者再搭配上马褂与帽子,看上去根本像是个清秀的男人,跟大家脑海里「前凸后翘、玲珑有致」的旗袍造型完全是两个世界。

倒大袖短衫外搭及踝长马甲

但是人各有志,也不是所有女性都醉心于在外观上追求男女平等。依旧穿著短衣长裙,追求窈窕女性美的姑娘,即创造出了另一种旗袍──时髦的倒大袖短衫可能令身材显得有些圆胖,尤其是当时流行的圆下摆款式,实在不容易穿得好看。爱美的姑娘发现若是在短衫外罩上一件及踝长马甲,比起一般的衫裙造型更显婀娜修长,别有一番风情!于是喇叭袖短衣配长马甲成了一种流行搭配法,后来出现了假两件式的带喇叭袖长马甲,然后再演变成了倒大袖旗袍。

不管到底是出于哪种心态,大约在民国十年左右,女性开始穿上了长袍款式的衣物。到民国十八年(也就是北伐完成后),重新制定的《服制条例》里,对女子礼服的规定是:

甲种

一、衣:式如第四图,齐领,前襟右掩,长至膝与踝之中点,与裤下端齐,袖长过肘,与手脉之中点,质用丝麻棉毛织品,色蓝,钮扣六。

二、鞋:质用丝棉毛织品或革,色黑。

乙种

一、衣:式如第五图,齐领,前襟右掩,长过腰,袖长过肘与手脉之中点,左右下端开,质用丝麻棉毛织品,色蓝,钮扣五。

二、裙:长及踝,质用丝麻,棉毛织品,色黑。

三、鞋:质用丝棉毛织品或革,色黑。

其中的女子乙种礼服明显是上衫下裙款式,而甲种礼服事实上就是旗袍。可以想见在当时,旗袍与衫裙已是并驾齐驱,甚至略胜一筹的时尚地位──只不过那时的人并不称它作「旗袍」,大多称为长衣或者长衫,像在英文里就依然保留了「长衫」的音译(Cheongsam,粤语发音)。

从《服制条例》的例图来看,女子甲种礼服跟男子的袍长得一模一样,不仅下摆十分宽大(注意:规定里没说女袍要开衩,但是男袍却注明左右都开衩),而且最重要的是:长袍底下配裤子。

▲清末民初时期,流行的是时髦倒大袖短衫。(图/翻摄自那年花开微博)

开衩内搭衬裙、衬裤、长丝袜

虽然旗袍(或说长衫)一开始的著装理念可能是要模仿男子、消弭性别差异,但是当它成为时装以后,发展的道路就已经不是创造者所能决定的了。不仅衣身逐渐削瘦合体,更开始在衣服的装饰、配件上翻出各种花样,长长短短、宽窄变化,每年的流行都有所不同。

有趣的是,原本该是旗袍「本家」的旗人妇女,身上的旗装也越来越像是当时流行的长衫款式。例如末代皇后婉容留下的宫廷装束照片,明显有著当时流行的花瓣型缘边、喇叭短袖等装饰元素。等她和溥仪出宫之后,更是日常都作时髦的旗袍打扮,不再穿著宽大平直的旗装了。

当年的上海乃是引领流行的先锋,巴黎最新一季的时装甫一亮相,随即乘船出海,没几个月就穿到了上海的贵妇名媛身上。她们将欧洲新款的造型、装饰技巧化用至日常服饰中,带动了上海本地的流行,再由上海辐射至全国。当年上海的民谣「乡下小姑娘,要学上海样,学死学煞学不像。等到学来七分像,上海已经翻花样。」文字里充满了「上海人」的优越感:上海之外的,都是乡下人啦。

虽然随著流行,旗袍的长短宽窄、领型开口、袖子长度、开衩高低都有所变化,但都要配上外袍长度相当的衬裙、衬裤,脚上穿著长丝袜,这才是完整的一套民初旗袍。现代旗袍露大腿这种美感,当时人恐怕是吃不消的。虽然在抗战前一度流行拂地长旗袍开衩至大腿,但随即又开衩低至膝盖以下。总的来说,民初旗袍的开衩大概都是在膝盖上下而已──更重要的是,无论是老照片还是绘画,都会冷酷地告诉观众:别想像啥大露美腿了,她们在旗袍里会穿衬裤!就算旗袍高开衩至大腿中,露出来的也是「同样质地的长裤子,裤脚上闪著银色花边」。衬裤的花边与亮片、衬裙的衩边装饰都是旗袍整体造型的一部分,疏忽了就不够美啦。

至于现代人爱说的「旗袍显身材」……那也是幻觉。仔细看老照片,会发现当时的旗袍美女要不是没什么胸,再不然就是有点下垂──虽然那时代已经不流行束胸了,但也不搞什么集中托高加水饺,单纯呈现乳房的自然状态而已。而且,胸的问题还是小事咧。

精选书摘

★本文经时报出版授权,摘自《 古装穿搭研究室:超乎你想像的中国服饰史》

★ 版权声明:图片为版权照片,由CFP视觉中国供《ETtoday东森新闻云》专用,任何网站、报刊、电视台未经CFP许可,不得部分或全部转载,违者必究!