一箭64星:如何“到站下車”?

語宙

+

“獵鷹9撒土豆”

原定於11月19日發射的獵鷹9“一箭多星”任務,一路推遲到了今日(12月4日)凌晨2:31(北京時間)發射。雖然一直推遲,但總歸是好事多磨,發射一切順利。

成功實現了同一枚芯級的第三次回收,創下了新的記錄。有一點非常小的遺憾,就是整流罩回收的嘗試並未按預計那樣,被Mr. Steven 號的大網接住,整流罩飄落到了海面上,不過馬斯克計劃洗洗接着用……

(圖片來源於SpaceX)

這種小衛星數量較多的“一箭多星”任務,被大家形象的稱爲“撒土豆”。

在過去的十年裏,微小衛星公司實際上只有兩種選擇來發射載荷:

“先去中轉站”——把它們的衛星作爲貨物發射到國際空間站,然後再進行部署;

“搭上順風車”——搭載發射大型衛星的火箭。

但這次,Spaceflight Industries公司直接包下了整顆獵鷹9號火箭,然後集成多家、多顆微小衛星組成一次完整的發射任務,從“散客拼車”變成了“獨立成團”。

這是一次典型的“一箭多星”任務。一般認爲,“一箭多星”的技術途徑主要包括兩種形式:

一種是直接發射、逐次釋放方式,就像直達列車,到“站”統一下車。適用於對軌道高度、相位的精確性要求不太高的任務,把幾顆衛星一次送入一個相同的軌道或幾乎相同的軌道上;

另一種是多星發射上面級技術,就像普通列車,依次到站下車。使每一顆衛星分別進入不同的軌道,適用於一次發射的多顆衛星對軌道高度和相位有較高要求的情況。

此次SpaceX的發射任務即屬於前者。

目前世界上的主要航天大國基本都能實現“一箭多星”的直接發射方式,如美國、俄羅斯、中國、印度、歐空局等。

1960年美國首次用一枚火箭發射了兩顆衛星,蘇聯和歐空局隨後也掌握了這項技術。

1981年中國成功實現一箭三星,成爲世界上第四個掌握這種發射技術的國家。

2015年9月20日中國用全新研製的長征六號運載火箭成功將20顆衛星發射升空,開創了我國一箭多星發射的新紀錄。

2017年2月15日,印度一枚搭載104顆衛星的火箭升空,刷新了人類用一枚火箭發射衛星數量的記錄。不過104顆衛星重量總共也就1噸多,而這次的“64星”約有4噸重。

以上發射都屬於直接發射、逐次釋放方式,搭載的衛星一般有一顆主星,其餘的是微小衛星,因此總體來說對火箭的運載能力和星箭分離技術有一定的要求,但在技術上並沒有重大創新。

因此可以說,直接發射、逐次釋放方式對載荷數量敏感度不高,只要衛星足夠小,總載重不超標,一箭十星、幾十星乃至上百星沒有本質區別,當然在工程上會有一些衛星適配器的分配問題,但難度上沒有大的跨越。

這種方式的主要意義在於降低成本,尤其是微小衛星蓬勃發展的今天,不管是“拼車”還是“整租”,都能經濟便捷地實現大批量微小商業衛星、科研衛星入軌。

但如果是多星發射上面級技術,“一箭多星”則需要應對多個載荷進入多個不同的軌道面,在軌道設計以及衛星適配器的設計上則會有更大的挑戰,尤其需要考察的是火箭的多載荷多軌道的運載能力和多次點火能力。

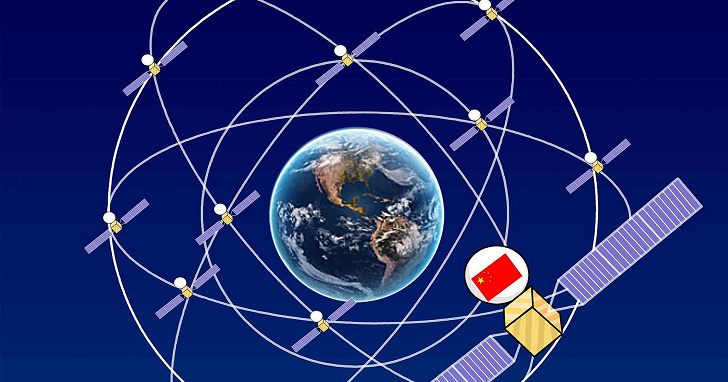

這種發射方式,一般衛星的數量不會超過3顆,常見的是雙星發射。例如中國的北斗三號導航衛星,多采用這種一箭雙星的形式;歐洲最近的水星探測器BepiColombo同樣採用一箭雙星的形式。

這項技術的關鍵就是上面級技術,且要求很高。上面級又叫“太空擺渡車”,是在火箭上面增加的一級獨立飛行器,具備軌道機動轉移能力,能自主飛行,通過多次點火啓動將多個航天器送入不同軌道。

美國、俄羅斯等國從上世紀50年代開始發展上面級技術,至今根據推進劑類型、有效載荷大小等劃分,已形成數十種“車型”,如美國的“阿金納”和“半人馬座”、俄羅斯的“微風-M”和“護衛艦”、歐空局的EPS和ESC等。中國也有遠征一號和遠征二號上面級,11月19日中國發射的第42顆和第43顆北斗衛星採用的就是遠征一號上面級。

(a)微風上面級

(b)半人馬座上面級

多星發射上面級技術主要就是將上面級的軌道機動能力應用於多顆衛星組合發射、低地球軌道(LEO)/中地球軌道(MEO)星座部署等任務,能夠將有效載荷送入多種不同的軌道。這種方式難度較大,技術水平要求高,是提高基礎級火箭運載能力和提升任務適應性的有效途徑,也是衡量一個國家衛星發射入軌水平的重要參考指標。目前該項技術還僅限於航天大國能夠實現,技術壁壘較高。

總的來說,“一箭多星”技術可以充分利用運載火箭的運載能力餘量,經濟便捷地將多顆衛星送入地球軌道。其中多星發射上面級技術難度高,多應用於大型、重要空間載荷發射;而對於微小衛星的發展而言,由於現階段微小衛星體積小、質量輕的固有特點,直接發射、逐次釋放方式明顯更加適合,這也是目前微小衛星公司的一致選擇,未來根據需求再考慮是否採用上面級技術。

航天科學傳播平臺

Powered by愛太空

第 216 期

微信ID:spaceflightforum