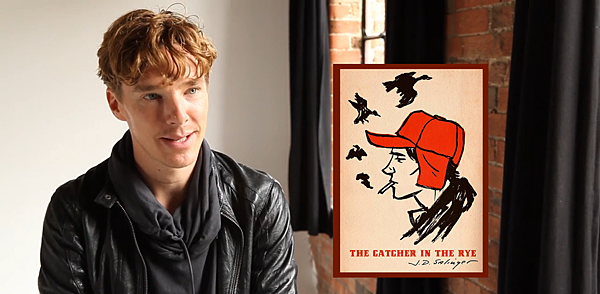

[小說]《麥田捕手》The Catcher in the Rye

今天要來介紹BC說影響他一生的書《麥田捕手》(The Catcher in the Rye) ,BC在2011年 Harper's Bazaar 雜誌 My Culture Life 快問快答裡,提到這是改變他人生的一本書。因為是快問快答,他腦中馬上浮現的答案應該非常準確。

Q:And the book that changed your life?

BC:Catcher in the Rye

快問快答完整影片!(BC在裡面好可愛哦~~倒)

《麥田捕手》是由美國作家沙林傑在1951創作的小說,說這本小說是神書,應該沒人敢反對。因為這本書可不只影響BC很深,影響這世界更是無遠弗界,除了被列為世界百大英文小說外,許多名人、作家、演員皆承認深受影響,日本大作家村上春樹,甚至親自翻譯日文版。幾件震驚世界的槍殺案,如美國總統雷根遇刺、約翰藍儂槍殺,兇手都直接間接地提到這本書。但沙林傑是個怪人,非常特立獨行,《麥田捕手》獲得成功後開始隱居寫作,但絕不出版,也不接受任何訪問,甚至一生都拒絕授權《麥田捕手》改編成電視或電影。只是越是如此人們就越好奇,於是有記錄片導演曾以偷拍方式,拍成一部記錄片《沙林傑》。沙林傑在2010年過世,據說後人已將其他著作賣給出版社準備出版。

記錄片預告,有興趣者可找DVD來看。

沙林傑本人

《麥田捕手》是一部關於青少年的成長小說,故事很簡單,主人翁是出身美國中上階級家庭的中學生「荷頓」,他被送往寄宿學校,被退學前夕,他逃走了,在紐約市流浪了兩天。全書以第一人稱書寫,描述荷頓在不被學校和社會接受,他內心煎熬和對大人「虛偽世界」的厭惡。荷頓不快樂,討厭學校教條,對社會一切不屑一顧,甚至憤世嫉俗。但是其實內心卻相當心軟易感,同情著和他一樣不被接納的人、事、物,他想反抗這個世界,卻抗拒不了他最愛的妹妹菲碧,他髒話不離口,但卻想擦掉菲碧學校附近塗滿髒話的牆。當他在無望中想去西部流浪,特地回家和妹妹道別時,他對菲碧說出了本書書名的來由:

「不管怎樣,我總想像著有一群小孩子在麥田裡遊戲的景象。沒有人在旁邊-我是說沒有大人-除了我以外。而我就站在懸崖邊,幹什麼呢?我必須抓住每一個向懸崖跑來的孩子-如果他們跑著而並未注意所跑的方向,那麼我就從懸崖邊抓住他們。那就是我成天要做的事。我要做個麥田捕手,我知道那很狂,但這是我真正想要做的事。」

荷頓想當麥田捕手,守護著每顆純真心靈不墮落,但我們都知道,他才是那個最恐懼墜落的小孩。而最後,拯救他這顆危險心靈依然是妹妹的純真。

或許,每個人都可從荷頓身上找到自我青少年時的投射,因此一出版後,立刻造成轟動,歷經數十年,任何一個世代閱讀皆無隔閡。BC沒有說明這本書為何改變他的人生,但從其成長經歷和某些訪問裡,大概可以窺知一二。BC和荷頓同樣是中上階級的孩子,父母將他們送進了寄宿學校。雖然BC沒有像荷頓一樣被退學,也無從得知BC放棄了劍橋、牛津和本書有沒有關係,但他的確表現出對貴族體制的排斥,對自由主義的渴望。他說過,他不想繼續在這樣環境下,於是選擇屬於平民的曼徹斯特大學,甚至擺脫束縛後,也曾「解放」一段日子,似乎想反叛什麼。而他喜歡小孩眾所皆知,也說過從小在派對中,他就是負責看著孩子們的那個。荷頓身上,他或許找到了一種共嗚,無法忍受大人世界的虛無,想努力些什麼,卻又找不到出口反抗。

中文版《麥田捕手》,麥田出版

有朋友看完《麥田捕手》後,覺得荷頓像個中二,但我覺得那種痛楚是成長過程中必須經歷。荷頓流浪後徹底長大了,故事沒有繼續寫下去,也許將來也會變成他很討厭的那種大人,但誰知道呢?荷頓寫著:「很多人,尤其是心裡分析師,都問我一堆問題,最喜歡問:『以後你打算怎樣?』我怎麼知道呢?」但我卻在BC身上,若有似無地看到了那個長大後依然想守護純真的荷頓。

文。Nikki