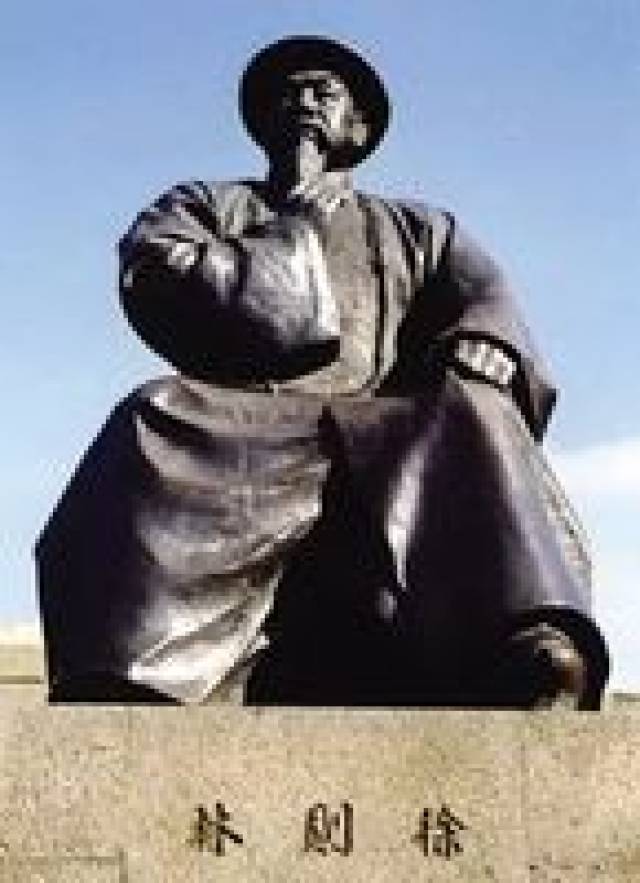

林則徐(1785-1850),字元撫,又字少穆、石麟,福建侯官(今福州)人。晚清傑出政治家、思想家和詩人,民族英雄。嘉慶九年(1804年)中舉,嘉慶十一年(1806年)任廈門海防同知書記,道光十七年(1837年)正月,由江蘇巡撫升湖廣總督,兩次受命欽差大臣。他爲官自矢清廉,力主禁菸,嚴拒官商賄賂,不畏外國強權,主持了震驚中外的虎門銷煙。

林則徐所處的時代,正值清政府走向衰落、風雨飄搖的多事之秋,官場風氣腐敗,“三年清知府,十萬雪花銀”是當時官場最真實的寫照。在官風不正、腐敗現象環繞的清朝廷,林則徐依然保持一身正氣、兩袖清風。

清道光十年(1830年),林則徐出任湖北布政使。未到任他就先發布了一封告示,宣佈途中一切費用自理,當地官員不得用公款逢迎阿諛,不準迎來送往,勞民傷財,更不準藉機從中得利。此舉不僅杜絕了當地官員從中牟利的行爲,也顯示了林則徐成爲廉吏的決心,揭開了林則徐廉政生涯的序幕。

![]()

林則徐

道光十八年(1838年),時任湖廣總督的林則徐向道光皇帝上書言事,痛陳鴉片的毒害“若猶泄泄視之,是使數十年後,中原幾無可以禦敵之兵,且無可以充餉之銀”。道光帝讀後深爲所動,即於同年任命林則除爲欽差大臣,使粵査禁鴉片。爲防止腐敗現象的發生,林則徐接到任命後便發出《奉旨前往廣東査辦海口事件傳牌稿》,明確說明:“第一,此行未帶官員共事書吏,只有勤雜服務人員十人,更無前站後站之人,若發現假冒,拘捕懲辦。第二,爲了不打擾地方,不增加百姓負擔,從北京到廣州,沿途所經州縣衙役,交通工具自行解決,自付費用,不許在各驛站索取分毫。第三,所有借宿公館,只用家常飯菜,不必備辦整桌酒席,尤不得用燕窩、燒烤等高檔食品,以節靡費。第四,嚴禁身邊工作人員收受紅包饋贈。”最後強調“言出法隨”,要求沿途各州縣驛站官吏嚴格遵守,違者嚴懲。

![]()

奉旨前往廣東查辦海口事件傳牌

1839年,林則徐到達廣東後便會同鄧廷楨、恰良傳訊十三行洋商伍紹榮。在這十三行洋商中,怡和行洋商伍紹榮、廣利行洋商盧繼光是“總商”。林則徐責令伍紹榮等迅速向外商傳達他的諭令,要外商將鴉片盡數繳出,並寫下“嗣後來船永不敢夾帶鴉片,如有帶來,一經查出,貨盡沒官,人即正法,情甘服罪”的書面保證。其間,不但洋商們不肯就範,英國駐華商務監督義律也百般阻撓。更有甚者,想用鉅款賄賂林則徐藉以逃脫。伍紹榮甚至表示“願以家資報效”,但林則徐並不爲之所動,並厲聲痛喝,“本大臣不要錢,要你腦袋”,將伍紹榮等斥退。伍紹榮見林則徐的禁菸態度如此堅決,只好向外商傳達了林則徐的諭令。林則徐的剛正廉潔,也令英國人很佩服,說:“林欽差的手沒有被賄賂玷污過”,“他以廉潔、睿智、行爲正直和不斂財富著稱”。

在極其錯綜複雜的局面下,林則徐在廣東僅用了18天,就迫使英商的政治代表義律同意繳出全部鴉片,在虎門海灘用23天時間銷燬鴉片237萬多斤。這固然與林則徐的智慧、氣魄和鄧廷楨等人的配合有關,而林則徐的清正廉潔、官風官德,卻是這一巨大勝利的道徳基礎。在廣東時,林則徐曾給夫人一封家書,信中說,“粵中飲食,尚堪適口,惟開支甚巨,恆慮入不敷出。而又自矢清廉,決不敢於俸祿而外,妄取民間或僚下分毫。務使上可以答君恩,下可以見祖父”。

![]()

虎門銷煙

林則徐禁菸有功,卻遭投降派誣陷,被道光帝革職。他忍辱負重,於道光二十一年(1841年)踏上戍途。在赴戍途中,他寫下“苟利國家生死以,豈因禍福避趨之”的詩句。

道光二十九年(1849年)秋,林則徐因病辭官,本想和在京的兒子住在一起,但是卻拿不出足夠的銀兩在北京購置房產,只得回家鄉候官養老。林則徐雖然沒有留下萬貫家財,但是他嫉惡如仇、清正廉潔的品格光彩照人,爲後世所敬仰。

(來源:微信公衆號“深航地服部”)

聲明:該文觀點僅代表作者本人,搜狐號系信息發佈平臺,搜狐僅提供信息存儲空間服務。